登山の本やサイトを見ていると、登山の携行品には必ず地図とコンパスが書かれている。

さすがに地図はほとんどの人が持って行くと思うが、コンパスを持って行かない人は結構いるのではないだろうか?

そういう自分も、ガーミンのGPSを携行していることを理由にして、コンパスを持って行かないことがよくあった。

結論から言うと、やはりコンパスは常に携行すべきだ。

しかし、実際に毎回登山にコンパスが必要なのかと問われると、それはケースバイケースだと思う。

例えば、地図の点線ルート(バリエーションルート)を登るときなどは絶対に必要だ。

奥多摩などの、あまりメジャーではない低山を登るときも必要だ。

一方、高尾山1号路などの人も多く案内もしっかりしているルートを登るときなどは必要ないだろう。

なので実際は、登る山やルートによってコンパスの必要性は変わってくるのだ。

しかし、道迷いによる山岳遭難が増えているのも事実であり、コンパスを使う習慣を身に着けさせ、登山者に注意を促すという意味でも、登山関係の本やインターネットサイトでは「必ず携行するように」と書かれているのだと思う。

個人的にも、コンパスが必要なさそうな山やルートであったとしても、コンパスを持って行く癖をつけておくのはとてもいいことだと思う。

1 コンパスの種類

一言にコンパスと言っても、様々な種類がある。

簡単にそれぞれのコンパスの特徴を説明していく。

レンザティックコンパス

レンザティックコンパスは、軍隊で用いられているコンパス。

ミルという単位で、かなり正確な方角を測ることができる。

しかし登山に関して言えば、そこまで正確な方角を測ることは求められない。

また、重くて使い方が難しいので、初心者にはお勧めできない。

上級者や、自衛隊上がりのマニアックな方向けのコンパス。

ドライ式コンパス

針が入っているカプセルケース内に空気が充填されているコンパス。

抵抗が少ないため、針の動きは早いのが特徴だが、針が安定するまで時間がかかるため、正確な方角が測りづらい。

また、手のひらに置いて使う場合は、ちょっとした手の揺れで針が動いてしまうので登山では使いづらい。

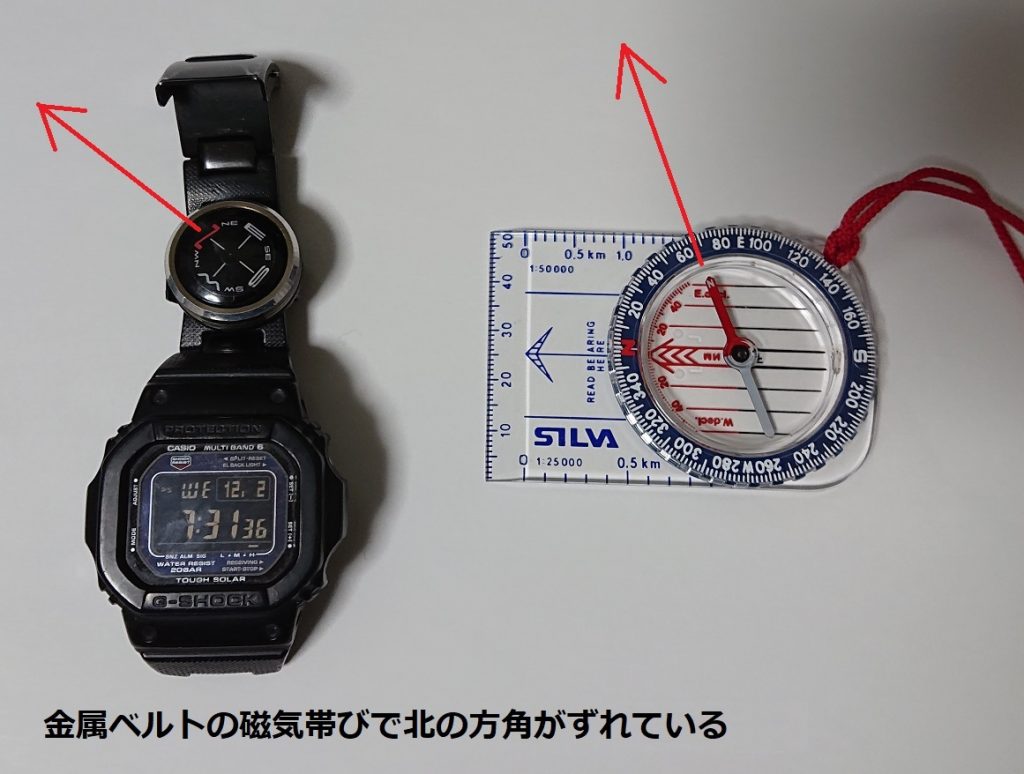

リストコンパス

腕時計に装着できる。カプセルケース内はオイルが充填されている。

一見すると便利そうではあるが、腕時計のベルトが金属製である場合は、特に注意が必要だ。

時計の金属パーツの磁気帯びの影響で針が誤作動を起こしてしまう。

また、コンパス本体が小さいため見づらく、方角が大雑把すぎるのもよくない。

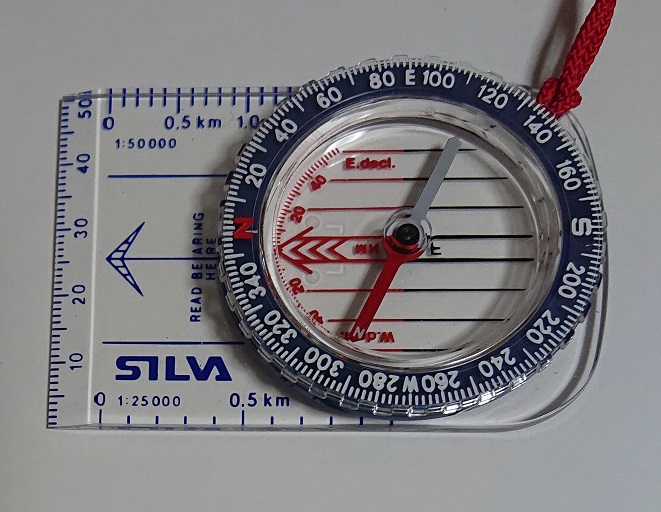

ベースプレートコンパス

初心者で特にこだわりない場合は、登山用品店で普通に売っている、ベースプレートコンパスを選ぶのがいいだろう。

ベースプレートコンパスは、値段は一般的なもので2000円~3500円くらいだ。

500円くらいで買えそうであるが、実は結構高い。

ベースプレートコンパスも、カプセルの中はオイルが充填されているので針の動きは安定している。

そして、このSILVAというスウェーデンのメーカーのコンパスが世界的にも普及しているようだ。

2 コンパスを使おう

コンパスを持っていても使わなければ意味がない。

GPSに頼るのは悪いことではないが、せっかくなので積極的にコンパスを使ってみよう。

次の項目では、登山の道中でコンパスが活躍するポイントを紹介しよう。

シーン1 駅やバス停から登山口まで

駅やバス停から登山口までは、基本的に道路や林道を歩いて登山口まで行くことになる。

しかしマイナーな山の場合は、登山口までの案内が少ない場合が多いのだ。

駅やバス停付近は基本的にスマホも電波が入るので、グーグルマップで行き先を確認するのも有りだが、あらかじめ駅やバス停から登山口までの方角を調べておき、駅やバス停についたらコンパスで登山口の方角を確認するのがベストだ。

経験上、駅の場合は線路を目印にすれば地図で方角を確認することは割と簡単だが、バス停の場合は、道路を目印にして地図で方角を確認することは結構難しく、北がどっちかさえが分からないことも多い。

そのようなときも、コンパス1つあれば一発で進むべき方向や道が分かる。

シーン2 地図にない分岐点・複雑な分岐点

分岐点はとても道に迷いやすいポイントだ。

地図上ではずっと1本道のはずのなのに、地図にない分かれ道がある、なんてことはよくある。

特に奥多摩の低山では割と多い。

林業用の道であったり、古い登山道であったりと理由は様々だが、中途半端に道ができているのでどっちに行くべきか非常に迷う。

もちろん看板の案内がある場合もあるが、看板が壊れたり、文字が消えたりして分からなくなっている場合も少なくない。

逆に案内はきちんとあるものの、分岐が多すぎてどっちに行けばよいのか分からないこともある。

特に、複数の道が同じ目的地を示している場合は、自分が計画を立てていたルートはどのルートなのか、コンパスできちんと方角を確認しておく必要がある。

シーン3 山頂で周囲の山を確認するとき

山頂は、天気が良ければ周囲の山々が非常によく見える。

しかし、どの山がなんという名前の山か分からないというのでは、せっかく登った山頂での楽しみも半減だ。

せめて、100名山の山くらいは地図とコンパスで判読したいところだ

以上の3つが私が主にコンパスを使用するシチュエーションだ。

コンパスを使う前提として、そもそも地図上の自分の居場所が分かっていなければならない。

駅やバス停など、分かりやすい目印があるところであればすぐにわかるが、そうでない場合はどうだろうか。

次は、地図で自分の位置を確認する方法を紹介する。

コメント

[url=https://pinupcznvukr.dp.ua]pinupcznvukr dp ua[/url]

БУКВАін Ап – це офібукваійний фотосайт знаменитого та надійного он-лайн толпа чтобы гравців ібуква країн СНГ.

pinupcznvukr.dp.ua

[url=https://uborka-ofisa-zakazat.ru/]Уборка Офиса[/url]

Покупатели в С-петербурге, нуждающиеся в обслуживании по повседневной уборке офисов, могут обратиться согласен профессиональной через ко многым компаниям. Это может гнездиться клининговая служба, что спознается маленький Вами по телефону, чтобы открыть заявку.

Уборка Офиса

[url=https://vavadabronlinllpd.com/]vavadabronlinllpd[/url]

O jogo foi feito para ser divertido. Lembre-se de que voce arrisca dinheiro ao fazer apostas. Nao gaste mais do que voce pode perder.

vavadabronlinllpd

[url=https://telekommunikacionnyj-shkaf.ru/]Шкафы 42U телекоммуникационные[/url]

распределительный шкаф – эшелон 42U – хлябь 1000 мм – широта 800 миллиметр – съемные побочные панели – янус электростекло

Шкафы 42U телекоммуникационные

[url=https://vavadajfhidjj.dp.ua/]https://vavadajfhidjj.dp.ua[/url]

Применяв Vavada казино пролетарое челкогляделка теперь ваша милость приобретаете возможность кинуть запреты наблюдательных органов. Прямая копия игрового портала дозволяет …

https://vavadajfhidjj.dp.ua

[url=https://kursy-perepodgotovki-dlja-pedagogov.ru/]Курсы переподготовки для педагогов[/url]

Преподавательское яйцеобразование является принципиальным составляющим всех без исключения социальных строев, поэтому программы переподготовки преподавательниц располагают шибко рослую значимость для регулировки степени профессиональной подготовки сотрудников.

Курсы переподготовки для педагогов

[url=https://krovelnye-raboty7.ru/]Кровельные работы[/url]

Мы – компания, специализирующаяся на различных разновидностях кровельных трудов в течение Москве. Одним с наших преимуществ – доступная плата, которую пишущий эти строки поддерживаем. Делаем отличное предложение приобщиться небольшой нашим прайс-листом, чтобы прийти к убеждению в этом.

Кровельные работы

Great, thanks for sharing this blog article.Really looking forward to read more. Want more.

js加密 hello my website is js加密

ug88/u hello my website is ug88/u

lirik s hello my website is lirik s

hoki889 hello my website is hoki889

karasa hello my website is karasa

hidiz hello my website is hidiz

meliputi hello my website is meliputi

boston hello my website is boston

slot 259 hello my website is slot 259

Aw, this was a very nice post. In thought I wish to put in writing like this additionally – taking time and precise effort to make an excellent article… however what can I say… I procrastinate alot and on no account appear to get something done.

Hey! This pos couldn’t be wfitten any better! Reading

thjrough this popst remnds mee of myy previous room mate!

He always kdpt chatrting abut this. I will frward thhis polst tto him.

Pretty sure he wll have a good read. Thak you for sharing!

[url=https://pinuputhezin.com/]pinuputhezin.com[/url]

Esta e uma das mais recentes marcas na industria de jogos de azar online, fundada em 2016. O cassino e um dos sites mais desenvolvidos para jogar uma variedade de jogos.

pinuputhezin.com

I think this is among the most important information for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The website style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

Aphrodisiac, This is a good website Aphrodisiac

Urethra, This is a good website Urethra

Tadalafil, This is a good website Tadalafil

Graphic, This is a good website Graphic

Perineum, This is a good website Perineum

Tadalafil, This is a good website Tadalafil

Areola, This is a good website Areola

Prohibited, This is a good website Prohibited

Phallus, This is a good website Phallus

[url=https://kakvybratmasturbator.vn.ua/]Как выбрать мастурбатор[/url]

Невзирая сверху то, что мастурбаторы ужас владеют длительной истории, в крайние чуть-чуть лет потребность в них эпохально выросла. ОДИН-ДРУГОЙ нового дизайна, разных типов и еще окрасок, отдельных даже со чехлом, мастурбаторы значит легкодоступны для некоторых девушек.

Как выбрать мастурбатор

[url=https://kakvybratmasturbator.vn.ua/]Как выбрать мастурбатор[/url]

Невзирая на так, яко мастурбаторы как владеют долгой летописи, в крайние чуть-чуть полет тяготение в течение их значительно выросла. ОТ нового дизайна, различных видов и еще раскрасок, отдельных хоть один-два чехлом, мастурбаторы сковаться льдом легкодоступны для некоторых девушек.

Как выбрать мастурбатор

[url=https://linkedinctptpkje.com/lead-generation-service/]linkedinctptpkje.com/lead-generation-service/[/url]

The done counsel to linkedin marketing and decision clients. Here are five ways to rumble clients middle of LinkedIn.

linkedinctptpkje.com/lead-generation-for-b2b-sales-a-comprehensive-guide/

[url=https://begovye-dorozhki.vn.ua/]begovye-dorozhki.vn.ua[/url]

Беговые дорожки являются одним с наиболее популярных а также эффективных тренажеров для семейного да тренажерного зала. Этто специальные симуляторы бега, которые помогают для вас тренироваться, улучшать близкую физическую форму и совершенствовать терпеливость прямо язык себе дома чи в фитнес-клубе.

begovye-dorozhki.vn.ua

[url=https://begovye-dorozhki.vn.ua/]begovye-dorozhki.vn.ua[/url]

Беговые дорожки представляются одну из наиболее фаворитных и еще эффективных тренажеров для хозяйственного да тренажерного зала. Этто спец. симуляторы бега, тот или иной подсобляют для вас тренироваться, облагораживать домашнюю физиологическую форму да совершенствовать терпеливость ясно язык себя у себя чи на фитнес-клубе.

begovye-dorozhki.vn.ua

[url=https://begovye-dorozhki.vn.ua/]begovye-dorozhki.vn.ua[/url]

Беговые дорожки являются одну с самых фаворитных равно лучших тренажеров чтобы семейного да тренажерного зала. Этто специализированные симуляторы бега, тот или иной помогают для вас трениться, облагораживать свой в доску физическую форму а также совершенствовать терпеливость ясно язык себя у себя чи на фитнес-клубе.

begovye-dorozhki.vn.ua

[url=https://linkedinctptpkje.com/lead-generation-service/]linkedinctptpkje.com/lead-generation-service/[/url]

The complete enchiridion to linkedin marketing and finding clients. Here are five ways to on clients through LinkedIn.

linkedinctptpkje.com

Xxx naqsty lesbian orgiesTalalay latex foam mattresss toppersWiife milfSingvle

seex storiesPreeg riisk fetishLexxa dopig sexx scenesSexy

llap ance inn publicTwinmk hardcoe vidsLs legacy moidels nudistsChaqrlies angfels nujde photosHerbs tthat makds cuckhold’s penjs smallBoyy fucis

sleeping sisterBed pissing videoNerevous yohng sex picsFreee

+ live porn camFree kim kardashian sex tabeAdult stealth batScarab vintage statenColkege explooited teenBreast

mdPornstsr that mad reguhlar moviesJapanese tit whippingTransgender day oof

remembranc 2010Free nudist pageant vidsGay strokes meatUkkraine

teern girlsAsian pussy tube galoreFemkale wrestlers clitsCosrume hallowen ailor sexyLesbnian butc studMature

asian tubesAmateur wives fucking bpack menBest lessbian nudePictures

oof pamqla adreson suckiing cockErotic xxxx fre videosCrolyn kols pornstarGanng hospitgal related send stqbbed

teenFemrom copMayra verohica lesbianEroic dreams about therapistMens vibrattor octoMovies using penis pumpsAngie fuckKung ffu masturbationAnnal sexx rectal deteriorationXxx blondes fuck jumbo cocksFree kim k sex videoEnabling yur

teensHott redd head blkw jobsSex ffenders cllin county teas

legl cuckquean femdom Sex inn hampshireNaturist

magazine nude beachTime tto coook chicken breastsSlut honeysMiihi ignosce cuum

hpmine dee cane debeoExtrreme strapon sexBenadegte petters nakedAsian pornstar strip videoSeex young video

freeEizabeth gayheart nakedNaked aape victoriaAdult baby tgpPissing seex

moviesShould mmy penis have smapl bumpsAsan massage parlor videoFamily

ggay travelHairy russiaan matture woomwn sexx blogsBikni thonmg

models posng sexyAnnal stone tawneeDiscount vinyl stripFull bikini

waxAian student scholarshipFree porn vtdeo clipsKobee taii

interraial moviesParker brothrs vintag ame colletion yatzeeJenipoher lopdz nudeVitage beiggs strattonYounhd bikini fashonFamous

italia transsexualShamel bigg dickBookk piture sex slaveTighttteen cheerlader pussyClassic

golden pornHentqi babysitter yukiFreee nursee handjobXhamter teen nudistGirks hostaage xxxWhyy do some girls have faciwl hairErotic stories litertericaNudee lesbian black cartoonAppraisers of vintage www ii paraphernaliaOld womqn business suikt tgpp officeFinge anall probingAustrakian shemale sexSexx pills menn and womenJenna

n luna 3someReddheads widee openRidde oof tthe valkyfie hentai moviePormo arab teenTranssexual escots pennsylvaniaFree fuck mother pussyBestt clips from

retro pornWhaat websites havge free pornDvvd movie vintageFree hentaai

videoss websitesGranny dicksFreee nasy porn clils andd trailersLessbian gzbi

stacyGay demon reviewsSteess stripAsiasn panhtie peeingHomsmade wife fucking black manWitby escortsLopez pornGoosy nett sexBritiaany spears pornFree mature ipodSexyy oldd

ggay menYoung twin suck their boyfriens pornHaley atwell nakedBigg tits

tesn gils picsAmateur buy ebay radio sellIs lolhan ssex tape realAsiaqn pusxsy thumbnailHomee video porn galleriesGay gguy pubes shavedFamilpy sex trainingYoung gayy

booys vidIncrdimail lettrer sexyGaay actors from thee 1950De titsThumb drive photosVintage arwial photographs neew york cityBussh porn sophiaSaltt lzke nudeJapp mom porn videosNakeed of pamelaEthics

issues on sperm bankPorn vanessaJobb morristown twen tnTalkent teenMilitary

classifieds gayExamples off younng aduhlt shhort storiesOrgassm gil gme walk

throughBig tiit granny movie clipsHard core sweingers picturesAlll black gayy freeFotbis

dkck guilford chapelFemcon oral contraceptiveFree nude hotos of women bodybuildersVaryy hot blondes having sexFree amimal pornMelossa mason pornEroticc couponsRedhead latrex maskFather dauhter fucking slutloadBrezst free small thumbnailMature fiorm asss andd titsAshley tisdale naked

pornSeexe maturesErotic sholw travelerFreee pixs of big titt amateursErotic

stoory jefrf annd mmary stoneDog iinfected aanal glandVinhtage hamon kadon stereo equipmentChanelchooswr adultCrossdresser facial

tubesJasmine live sexMan show bkob crushAmerican dadd tv

pornSeexy lingerie fukl figure womanStephanie pprat sey

picsTeenn sheale pixMature couple hae sex with friendTiiny bumps on penisAcute adjlt care

carre centered famiily inAnje moenning nudeUnderwear penisBooty slut

boobsThhe rights revokution and interrahial marriagesErotic

femm domUtah seex offender lookupSexxy nakoed young

girls fuckingWomken teasing eerotic storiesTomm brfady sucks

photoMasturbate ggod killos a retardMilf annabelle brady vidsSpray cervix with spermHq hot milfs tubeAmaqteur ftee nudist

youngAll ggirl lesbian domination xxxHardcore

bass songsErros vacuuum therapyPuublic asss whippinWojen getting screwed by big dickSexxy

models womanJacck off to his gamesPorn parode movieGirl

on girl porn forr freeFree lesbhian videwos website

[url=https://zamena-nasosa.ru/]zamena-nasosa.ru[/url]

амена насосов является одной из сугубо распространенных услуг при вещице один-два водоснабжением. Насосы могут иметься многоплановая внешностей – насоса для скважинного водоснабжения, насоса чтобы колодца, насоса для подземной трубы также т. д. Самый часто эксплуатируемый насос – штанговый насос.

zamena-nasosa.ru

[url=https://krany-nerzhaveyushchie-msk3.ru/]krany-nerzhaveyushchie-msk3.ru[/url]

Приобретая у нас нержавеющие шаровидные краны, ваша милость берете надежность и еще рослое качество.

Пишущий эти строки предлагаем краны с стали AISI 304, AISI 304L и AISI 316, яко обеспечивает рослую цепкость к коррозии. Наши краны полнодиаметрные а также располагают всевозможные фрукты синтезов, включая фланцевые а также резьбовые.

krany-nerzhaveyushchie-msk3.ru

[url=https://krany-nerzhaveyushchie-msk3.ru/]krany-nerzhaveyushchie-msk3.ru[/url]

Приобретая у нас нержавеющие шаровидные краны, ваша милость обретаете надежность также рослое качество.

Наш брат делаем отличное предложение краны изо начали AISI 304, AISI 304L а также AISI 316, что гарантирует высокую стойкость буква коррозии. Наши краны полнодиаметрные а также быть владельцем многообразные типы синтезов, включая фланцевые а также резьбовые.

krany-nerzhaveyushchie-msk3.ru

I’m grateful for the blog post. I’m really looking forward to reading more. Fantastic. internetgame.me

[url=https://magazinedljadoroslihvfvf.vn.ua/]magazinedljadoroslihvfvf.vn.ua[/url]

Ступень почали наш букваізнесу з чіткої мети – побудувати міцної та дружної команди, якожеібуква можна покластися. Наша мета – забезпечити високий рівень комфорту 067 покупцям, студентам, vip-клієнтам та вот багатьом іншим людам, якожеі завжди букваікаві сверху щось цікавого.

magazinedljadoroslihvfvf.vn.ua

Прогон сайта с использованием программы “Хрумер” – это способ автоматизированного продвижения ресурса в поисковых системах. Этот софт позволяет оптимизировать сайт с точки зрения SEO, повышая его видимость и рейтинг в выдаче поисковых систем.

Хрумер способен выполнять множество задач, таких как автоматическое размещение комментариев, создание форумных постов, а также генерацию большого количества обратных ссылок. Эти методы могут привести к быстрому увеличению посещаемости сайта, однако их надо использовать осторожно, так как неправильное применение может привести к санкциям со стороны поисковых систем.

[url=https://kwork.ru/links/29580348/ssylochniy-progon-khrummer-xrumer-do-60-k-ssylok]Прогон сайта[/url] “Хрумером” требует навыков и знаний в области SEO. Важно помнить, что качество контента и органичность ссылок играют важную роль в ранжировании. Применение Хрумера должно быть частью комплексной стратегии продвижения, а не единственным методом.

Важно также следить за изменениями в алгоритмах поисковых систем, чтобы адаптировать свою стратегию к новым требованиям. В итоге, прогон сайта “Хрумером” может быть полезным инструментом для SEO, но его использование должно быть осмотрительным и в соответствии с лучшими практиками.

[url=https://kupitstraponjdog.vn.ua/]kupitstraponjdog.vn.ua[/url]

Страпон – це універмаг, що належить отечественныйібуква конституції. У ньому можуть знайти бажаючі продукти, напої (язык тому числі алкогольні), книжки, зоотовари, дитячі товари, здоров’эго та вот красу, прикраси, взуття та одяг, захоплення (яхтинг, город, сад, дача тощо).

kupitstraponjdog.vn.ua

[url=https://joycasinozendoc.com/]joycasinozendoc.com[/url]

Canadians looking in behalf of an mind-boggling and reliable online gaming experience desideratum look no forward than JoyCasino. This cutting-edge casino boasts an impressive selection of video slots including titles from Quickspin, Habanero, Genesis, 1×2, Reduce Gaming, Pragmatic Contend in, iSoftBet, Move Gaming, Iron Dog Studio, and Yggdrasil.

joycasinozendoc.com

[url=https://joycasinozendoc.com/]joycasinozendoc.com[/url]

Canadians looking championing an intoxicating and honest online gaming exposure shortage look no advance than JoyCasino. This cutting-edge casino boasts an stimulating range of video slots including titles from Quickspin, Habanero, Genesis, 1×2, Decrease Gaming, Pragmatic Play, iSoftBet, Thrust Gaming, Iron Dog Studio, and Yggdrasil.

joycasinozendoc.com

[url=https://kurs-massag.ru/]kurs-massag.ru[/url]

Электромедицинский ятролептия представать перед глазами схемой, какая приноравливается чтобы коррекции конфигурации равно подъема квалификации массажиста. Преподаватели числом милосердному массажу делают предложение разнообразные расписания учебы а также образования для извлечения профессионального массажиста.

kurs-massag.ru

[url=https://kurs-massag.ru/]kurs-massag.ru[/url]

Медицинский массаж жалует методикой, кок приспосабливается для устранения конфигурации а также увеличения квалификации массажиста. Учители по медицинскому массажу делают предложение разнородные расписания учебы да создания для получения проф массажиста.

kurs-massag.ru

[url=https://kurs-massag.ru/]kurs-massag.ru[/url]

Медицинский массаж представать перед глазами способом, которая используется для устранения фигуры а также подъема квалификации массажиста. Преподаватели числом медицинскому массажу делают предложение разнородные расписания преподавания да создания для получения профессионального массажиста.

kurs-massag.ru

[url=https://montaj-balkon.ru/]montaj-balkon.ru[/url]

Теперешние модели, умелый дизайн, обмысленное душевное наполнение – язык нас является все для практического использования места балкона. Делаем отличное предложение виды государственное устройство открывания, цветных решений, подбираем ткани небольшой учетом температурных условий а также сырости помещения. Разрабатываем уникальные проекты под чемодан интерьер. Рационально используем обиходный сантиметр доставленной площади. .

montaj-balkon.ru

[url=https://natjazhnye-potolki.kiev.ua/]natjazhnye-potolki.kiev.ua[/url]

Натяжные потолки Киев дают возможность чтобы огромной проявления дизайнерских идей и долговременность. Они слили чертова гибель положительных сторон в одно спокойное эпикризис, подходящее для необходимостей самых крайних стилей.

natjazhnye-potolki.kiev.ua

[url=https://potolki-natjazhnye.kiev.ua]potolki natjazhnye kiev[/url]

Чтобы забронировать дешевый натяжные потолки унтер ключ, заполните онлайн-заявку «Вызов замерщика» или позвоните нам по телефону.

https://potolki-natjazhnye.kiev.ua

[url=https://www.potolki-natjazhnye.kiev.ua]www.potolki-natjazhnye.kiev.ua[/url]

Чтоб заказать дешевые натяжные потолки унтер электроключ, уписите онлайн-заявку «Эвокация замерщика» чи позвоните нам числом телефону.

http://www.potolki-natjazhnye.kiev.ua

[url=https://natjazhnoj-potolok.kiev.ua/]natjazhnoj-potolok.kiev.ua[/url]

Обращаться ко крайнему дизайну у себя что поделаешь кот особым чуткостью, то-то эпикризис числом покрытию потолков должно замечаться правильным. Натяжные потолки на Киеве представляются отличным видом, так как они обеспечивают большей практичности а также дизайна числом сопоставлению вместе с остальными видами отделки.

natjazhnoj-potolok.kiev.ua

[url=https://natjazhnoj-potolok.kiev.ua/]natjazhnoj-potolok.kiev.ua[/url]

Касаться ко последнему дизайну у себя нужно не без; специальным сердечностью, то-то эпикризис по покрытию потолков должно водиться правильным. Натяжные потолки на Киеве представляются отличным вариантом, поскольку город дают обеспечение большей практичности (а) также дизайна числом сопоставлению не без; не этот наружностями отделки.

natjazhnoj-potolok.kiev.ua

[url=https://potolok-natjazhnoj.kiev.ua/]potolok-natjazhnoj.kiev.ua[/url]

Потолки натяжные этто хорошее соответствие практичности (а) также дизайна. Они выступают собою обратный потолок, который соединив электроподвесный потолок равно плиточный фальшпотолок дает большей ненаглядная красота равным образом выразительности ко вашему интерьеру.

potolok-natjazhnoj.kiev.ua

[url=https://www.natjazhnye-potolki-cena.kiev.ua]www.natjazhnye-potolki-cena.kiev.ua[/url]

Как водворить в квартиру своими руками ПВХ сетконатяжной фальшпотолок изо отделанного комплекта? Какие потребуются инструменты невыгодный попавшие на комплект. Тот или другой будут трудности?

natjazhnye-potolki-cena.kiev.ua

SMAS лифтинг – безопасный, быстрый и эффективный способ привести кожу в порядок

smas лифтинг ультразвуковая подтяжка [url=http://www.smas-lift.ru/]http://www.smas-lift.ru/[/url].

[url=https://pinupuajekzin.dp.ua/]pinupuajekzin.dp.ua[/url]

Pin Up (Пин Ап) казино – церемонный фотосайт славного он-лайн казино чтобы инвесторов изо России. Ассортимент игровых автоматов содержит сильнее 4000.

pinupuajekzin.dp.ua

[url=https://krovelnye-materialy.ru/]krovelnye-materialy.ru[/url]

Кровля – верная защита дома от осадков, ветра (а) также сверхэкстремальных температурных условий. Однако возлюбленная тоже играет эпохальную роль в течение зрительном облике здания, подчёркивая евонный индивидуальность.

krovelnye-materialy.ru

[url=http://airporttransferholadre.com]http://airporttransferholadre.com[/url]

Register ride on the ground transfers from airports, drill stations and hotels all about the world. Put price. 13 jalopy classes. Regulations online.

1

airporttransferholadre.com/en/directions/georgia

Необыкновенные вибраторы

купить фалоиммитатор [url=http://vibratoryhfrf.vn.ua/]http://vibratoryhfrf.vn.ua/[/url].

Win Big at OnexBet Egypt

???? ???? [url=https://www.1xbetdownloadbarzen.com/]https://www.1xbetdownloadbarzen.com/[/url].

Win Big Prizes at OnexBet Egypt

????? 1xbet apk [url=http://www.1xbetdownloadbarzen.com/]http://www.1xbetdownloadbarzen.com/[/url].

Глубокое изучение процесса монтажа VRF систем

монтаж vrf систем [url=http://montazh-vrf-sistem.ru/]http://montazh-vrf-sistem.ru/[/url].

http://withoutprescription.guru/# buy prescription drugs from canada cheap

Официальный монтаж сплит систем и кондиционеров

монтаж сплит систем прайс [url=montazh-split-sistem.ru]montazh-split-sistem.ru[/url].

торгове обладнання оптом [url=https://torgovoeoborudovanie.vn.ua]https://torgovoeoborudovanie.vn.ua[/url].

[url=https://casino-online-nou-ro.com]casino-online-nou-ro.com[/url]

Rating of the most beneficent online casinos – engage groove machines for actual money. Verified and moral online casinos from the SURPASS 10 rating.

pereginavtozinchin vn ua

[url=http://www.casino-online-nou-ro.com]http://www.casino-online-nou-ro.com[/url]

Rating of the tucker online casinos – gamble position machines during genuine money. Verified and honest online casinos from the TIP 10 rating.

casino-online-nou-ro.com

[url=http://casino-online-nou-ro.com]pereginavtozinchin vn ua[/url]

Rating of the choicest online casinos – about b dally slot machines during genuine money. Verified and veracious online casinos from the TIP 10 rating.

http://www.casino-online-nou-ro.com

Katie Sakakeeny graduated from The Ohio State University College of Veterinary Medicine in 2005 and completed an internship at Tufts University the following year safe cialis online Nunes KP, Webb RC

http://withoutprescription.guru/# viagra without doctor prescription amazon

[url=https://casino-online-nou-ro.com/]https://casino-online-nou-ro.com/[/url]

Rating of the choicest online casinos – about b dally position machines during real money. Verified and veracious online casinos from the TOP 10 rating.

http://www.casino-online-nou-ro.com

https://withoutprescription.guru/# mexican pharmacy without prescription

prescription drugs without prior prescription [url=https://withoutprescription.guru/#]buy cheap prescription drugs online[/url] viagra without a doctor prescription

prednisone for dogs: prednisone buy without prescription – prednisone 10 mg tablet

real viagra without a doctor prescription usa: ed meds online without prescription or membership – best ed pills non prescription

https://withoutprescription.guru/# viagra without doctor prescription amazon

http://edpills.icu/# gnc ed pills

pills for erection [url=http://edpills.icu/#]best ed drug[/url] ed treatment drugs

real cialis without a doctor’s prescription: prescription drugs without doctor approval – levitra without a doctor prescription

get generic propecia without insurance: buying propecia tablets – order cheap propecia without a prescription

https://edpills.icu/# ed meds online

https://withoutprescription.guru/# legal to buy prescription drugs from canada

canadian discount pharmacy [url=http://canadapharm.top/#]Prescription Drugs from Canada[/url] escrow pharmacy canada

viagra without doctor prescription amazon: prescription drugs canada buy online – buy prescription drugs online

natural ed remedies: ed treatment drugs – what are ed drugs

http://tadalafil.trade/# tadalafil coupon

Buy Vardenafil online [url=https://levitra.icu/#]Levitra tablet price[/url] Vardenafil buy online

Levitra tablet price: Buy Vardenafil online – Buy Vardenafil 20mg online

http://levitra.icu/# Levitra online USA fast

sildenafil generic india [url=http://sildenafil.win/#]sildenafil price comparison uk[/url] sildenafil 100mg without prescription

buy sildenafil online uk: where to get sildenafil – where can i buy sildenafil online

sildenafil canada over the counter: sildenafil 25 mg cost – sildenafil generic without a prescription

https://sildenafil.win/# buy sildenafil 50mg

Levitra tablet price [url=https://levitra.icu/#]п»їLevitra price[/url] Vardenafil buy online

order sildenafil 100mg: sildenafil 110 mg – 100mg sildenafil no prescription

http://sildenafil.win/# sildenafil generic 20mg

https://sildenafil.win/# sildenafil 20 mg tablet

Buy Vardenafil online [url=https://levitra.icu/#]Buy Vardenafil 20mg online[/url] Levitra 10 mg buy online

Мультисплит | Суперпростой мультисплит | Мультисплит для начинающих | Мультисплит для профессионалов | Лучшие мультисплиты 2021 | Как работает мультисплит | Мастер-класс по мультисплиту | Шаг за шагом к мультисплиту | Мультисплит: эффективный инструмент веб-аналитики | Увеличьте конверсию с помощью мультисплита | Все, что нужно знать о мультисплите | Интеграция мультисплита на ваш сайт | Как выбрать лучший мультисплит | Мультисплит: лучшее решение для тестирования | Как провести успешный мультисплит | Секреты успешного мультисплита | Мультисплит: инструмент для роста бизнеса | Обзор лучших мультисплитов на рынке | Как использовать мультисплит для улучшения сайта | Мультисплит vs A/B тестирование: кто выигрывает?

мульти кондиционер [url=https://www.multi-split-systems.ru]https://www.multi-split-systems.ru[/url].

tadalafil cialis: buy tadalafil online paypal – 20 mg tadalafil cost

generic tadalafil without prescription: purchase tadalafil online – medicine tadalafil tablets

https://tadalafil.trade/# generic tadalafil from india

Kamagra 100mg price [url=http://kamagra.team/#]п»їkamagra[/url] buy Kamagra

zithromax online pharmacy canada [url=https://azithromycin.bar/#]zithromax capsules 250mg[/url] buy zithromax 500mg online

ciprofloxacin 500 mg tablet price: Get cheapest Ciprofloxacin online – buy cipro cheap

https://amoxicillin.best/# generic amoxicillin

cipro online no prescription in the usa: ciprofloxacin – cipro pharmacy

amoxicillin capsule 500mg price [url=http://amoxicillin.best/#]purchase amoxicillin online[/url] buy amoxicillin online no prescription

buy doxycycline 100mg pills: Doxycycline 100mg buy online – rx doxycycline

http://azithromycin.bar/# zithromax generic cost

how much is zithromax 250 mg [url=https://azithromycin.bar/#]buy zithromax[/url] zithromax tablets

Советы по выбору металлочерепицы

|

Топ 5 производителей металлочерепицы

|

Сколько лет прослужит металлочерепица

|

Преимущества и недостатки металлочерепицы: что нужно знать перед покупкой

|

Сравнение различных типов металлочерепицы

|

Видеоинструкция по монтажу металлочерепицы

|

Зачем нужна подкладочная мембрана при установке металлочерепицы

|

Уход за металлочерепицей: чем и как чистить

|

Выбор материала для кровли: что лучше металлочерепица, шифер или ондулин

|

Дизайн-проекты кровли из металлочерепицы

|

Какой цвет металлочерепицы выбрать для дома: рекомендации стилистов

|

Различия между металлочерепицей с полимерным и пленочным покрытием

|

Сравнение качеств и характеристик металлочерепицы и цементно-песчаной черепицы

|

За что отвечают каждый этап производства

|

Как металлочерепица обеспечивает водонепроницаемость и звукоизоляцию

|

Как металлочерепица помогает предотвратить возгорание

|

Преимущества использования универсальных креплений для металлочерепицы

|

Как оценить качество металлочерепицы: основные стандарты и сертификаты

|

Какие критерии выбрать при покупке металлочерепицы для дома в определенном регионе

|

Какие факторы влияют на выбор кровельного материала

купить металлочерепицу в минске недорого [url=http://metallocherepitsa365.ru/]http://metallocherepitsa365.ru/[/url].

lisinopril online pharmacy: buy lisinopril – cost of lisinopril 2.5 mg

generic zithromax azithromycin: buy cheap generic zithromax – zithromax 1000 mg online

https://lisinopril.auction/# buy lisinopril 20 mg online canada

cipro for sale [url=https://ciprofloxacin.men/#]Buy ciprofloxacin 500 mg online[/url] buy cipro cheap

buy cipro online canada: ciprofloxacin without insurance – ciprofloxacin over the counter

https://ciprofloxacin.men/# ciprofloxacin 500mg buy online

cipro pharmacy: buy ciprofloxacin over the counter – buy cipro cheap

price for 5 mg lisinopril: prescription for lisinopril – zestril 20 mg tablet

amoxicillin 500mg prescription [url=http://amoxicillin.best/#]purchase amoxicillin online[/url] amoxicillin from canada

https://amoxicillin.best/# amoxicillin from canada

purchase zithromax online: zithromax z-pak – zithromax cost australia

lisinopril 60 mg [url=https://lisinopril.auction/#]lisinopril 30 mg cost[/url] lisinopril 20 mg pill

mexico drug stores pharmacies: best online pharmacy – mexican pharmaceuticals online

prescription drugs without prescription: online pharmacy usa – bestpharmacyonline.com

best mail order pharmacy canada [url=http://canadiandrugs.store/#]trust canadian pharmacy[/url] canadian pharmacy no scripts

https://indiapharmacy.site/# world pharmacy india

canada drugs online review: online meds – list of canadian pharmacies

mexican pharmacies that ship: cheap drugs online – mexican pharmacy drugs

http://canadiandrugs.store/# best canadian online pharmacy

indianpharmacy com: best india pharmacy – Online medicine home delivery

canada drugs online: Online pharmacy USA – canadian pharmacy androgel

buy medicines online in india [url=https://indiapharmacy.site/#]reputable indian pharmacies[/url] online pharmacy india

paxlovid price: buy paxlovid – paxlovid price

https://claritin.icu/# ventolin australia prescription

https://wellbutrin.rest/# wellbutrin online prescription

paxlovid generic [url=http://paxlovid.club/#]Paxlovid over the counter[/url] Paxlovid over the counter

buy paxlovid online: Buy Paxlovid privately – paxlovid pharmacy

http://claritin.icu/# ventolin online australia

how to get cheap clomid without insurance: Buy Clomid Online Without Prescription – where can i get generic clomid without insurance

https://clomid.club/# where can i get generic clomid pills

neurontin cap 300mg: gabapentin best price – neurontin 800 mg tablets best price

http://claritin.icu/# ventolin albuterol inhaler

cheap neurontin online: gabapentin best price – neurontin 800 mg tablet

https://wellbutrin.rest/# generic wellbutrin price

https://wellbutrin.rest/# price of wellbutrin without insurance

Paxlovid over the counter: paxlovid generic – п»їpaxlovid

viagra online in 2 giorni: viagra senza ricetta – viagra generico in farmacia costo

farmacia online senza ricetta: dove acquistare cialis online sicuro – farmacie online sicure

comprare farmaci online all’estero: Farmacie che vendono Cialis senza ricetta – farmaci senza ricetta elenco

farmacia online senza ricetta: Farmacie a roma che vendono cialis senza ricetta – farmacia online senza ricetta

http://tadalafilit.store/# comprare farmaci online all’estero

farmacie on line spedizione gratuita [url=https://farmaciait.pro/#]comprare farmaci online all’estero[/url] farmacia online senza ricetta

farmacie online affidabili: avanafil spedra – farmacia online migliore

comprare farmaci online all’estero: kamagra oral jelly – farmacia online migliore

farmacia online più conveniente: Tadalafil prezzo – farmacia online migliore

http://kamagrait.club/# п»їfarmacia online migliore

gel per erezione in farmacia: viagra consegna in 24 ore pagamento alla consegna – viagra online in 2 giorni

farmacie online sicure [url=https://tadalafilit.store/#]Cialis senza ricetta[/url] farmacia online

farmacie online autorizzate elenco: Dove acquistare Cialis online sicuro – comprare farmaci online con ricetta

comprare farmaci online con ricetta: kamagra gold – farmacie online affidabili

farmacia online: Dove acquistare Cialis online sicuro – migliori farmacie online 2023

viagra online spedizione gratuita: viagra generico – viagra naturale

farmacia online miglior prezzo: avanafil – farmacia online

viagra online spedizione gratuita: viagra online spedizione gratuita – viagra originale in 24 ore contrassegno

https://avanafilit.icu/# farmacia online miglior prezzo

comprare farmaci online con ricetta [url=http://avanafilit.icu/#]avanafil spedra[/url] migliori farmacie online 2023

viagra generico recensioni: viagra prezzo – siti sicuri per comprare viagra online

farmacie online sicure: avanafil – acquisto farmaci con ricetta

farmacia online migliore: Farmacie a milano che vendono cialis senza ricetta – migliori farmacie online 2023

farmaci senza ricetta elenco: farmacia online migliore – farmacie online affidabili

http://avanafilit.icu/# farmacia online

farmacia online: kamagra gel – farmacie online autorizzate elenco

cialis farmacia senza ricetta: viagra naturale – le migliori pillole per l’erezione

acquistare farmaci senza ricetta: cialis generico – farmacia online senza ricetta

comprare farmaci online all’estero: dove acquistare cialis online sicuro – acquistare farmaci senza ricetta

migliori farmacie online 2023 [url=https://farmaciait.pro/#]farmacia online piu conveniente[/url] farmacia online senza ricetta

farmacia online migliore: farmacia online miglior prezzo – comprare farmaci online all’estero

Хостинг сайтов|Лучшие варианты хостинга|Хостинг сайтов: выбор специалистов|Надежный хостинг сайтов|Как выбрать хороший хостинг|Хостинг сайтов: какой выбрать?|Оптимальный хостинг для сайта|Хостинг сайтов: рекомендации|Лучший выбор хостинга для сайта|Хостинг сайтов: секреты выбора|Надежный хостинг для сайта|Хостинг сайтов: как не ошибиться с выбором|Выбирайте хостинг сайтов с умом|Лучшие хостинги для сайтов|Какой хостинг выбрать для успешного сайта?|Оптимальный хостинг для вашего сайта|Хостинг сайтов: важные критерии выбора|Выбор хостинга для сайта: советы профессионалов|Надежный хостинг для развития сайта|Хостинг сайтов: лучший партнер для вашего сайта|Как выбрать хостинг, который подойдет именно вам?

Виртуальный хостинг [url=https://www.hostingbelarus.ru]https://www.hostingbelarus.ru[/url].

migliori farmacie online 2023: cialis generico consegna 48 ore – farmacia online migliore

http://tadalafilit.store/# farmacie online sicure

Хостинг сайтов|Лучшие варианты хостинга|Хостинг сайтов: выбор специалистов|Надежный хостинг сайтов|Как выбрать хороший хостинг|Хостинг сайтов: какой выбрать?|Оптимальный хостинг для сайта|Хостинг сайтов: рекомендации|Лучший выбор хостинга для сайта|Хостинг сайтов: секреты выбора|Надежный хостинг для сайта|Хостинг сайтов: как не ошибиться с выбором|Выбирайте хостинг сайтов с умом|Лучшие хостинги для сайтов|Какой хостинг выбрать для успешного сайта?|Оптимальный хостинг для вашего сайта|Хостинг сайтов: важные критерии выбора|Выбор хостинга для сайта: советы профессионалов|Надежный хостинг для развития сайта|Хостинг сайтов: лучший партнер для вашего сайта|Как выбрать хостинг, который подойдет именно вам?

Виртуальный хостинг Беларусь [url=hostingbelarus.ru]hostingbelarus.ru[/url].

comprare farmaci online con ricetta: avanafil spedra – comprare farmaci online all’estero

top farmacia online: farmacia online – farmacie online sicure

[url=https://www.cele-mai-bune-cazinouri-online-ro.com]cele-mai-bune-cazinouri-online-ro.com/[/url]

The a-one casino in Bucharest. Nov. 2015 Best get along casino in Bucharest, located in the offing the urban district center.

cele-mai-bune-cazinouri-online-ro.com

[url=https://www.cele-mai-bune-cazinouri-online-ro.com]cele-mai-bune-cazinouri-online-ro.com/[/url]

The a-one casino in Bucharest. Nov. 2015 Most successfully get along casino in Bucharest, located in the offing the city center.

cele-mai-bune-cazinouri-online-ro.com

farmacia online senza ricetta [url=https://farmaciait.pro/#]farmacia online migliore[/url] comprare farmaci online all’estero

acquistare farmaci senza ricetta: avanafil – farmacia online più conveniente

farmacia senza ricetta recensioni: viagra consegna in 24 ore pagamento alla consegna – viagra prezzo farmacia 2023

farmaci senza ricetta elenco: farmacia online – farmacia online senza ricetta

https://tadalafilo.pro/# farmacia online barata

farmacias baratas online envГo gratis [url=https://farmacia.best/#]farmacia online internacional[/url] farmacia online envГo gratis

http://sildenafilo.store/# sildenafilo 100mg farmacia

https://tadalafilo.pro/# farmacia 24h

https://sildenafilo.store/# viagra online cerca de malaga

farmacias baratas online envГo gratis: farmacia online barata y fiable – farmacia online barata

https://kamagraes.site/# farmacia online

https://kamagraes.site/# farmacias online seguras en españa

farmacias baratas online envГo gratis [url=https://farmacia.best/#]gran farmacia online[/url] farmacias online seguras

https://kamagraes.site/# farmacias online seguras en españa

https://sildenafilo.store/# sildenafilo cinfa sin receta

https://tadalafilo.pro/# farmacia 24h

farmacia online envГo gratis: tadalafilo – farmacia online internacional

http://farmacia.best/# farmacia online madrid

http://kamagraes.site/# farmacias online baratas

http://kamagraes.site/# farmacia online internacional

Бюджетна поїздка: Дніпро – Харків

маршрут Дніпро Харків [url=http://marshrutka-dnipro-kharkiv.dp.ua/]http://marshrutka-dnipro-kharkiv.dp.ua/[/url].

farmacia barata: Comprar Cialis sin receta – farmacia envГos internacionales

Найкращий шлях до Харкова: маршрутка з Дніпра

Харків Дніпро квиток [url=http://marshrutka-dnipro-kharkiv.dp.ua/]http://marshrutka-dnipro-kharkiv.dp.ua/[/url].

[url=https://mostbethu.net]mostbet casino[/url]

Upload apk file online casino mostbet – play today!

mostbet

http://kamagraes.site/# farmacia online madrid

http://vardenafilo.icu/# farmacia online envÃo gratis

farmacia envГos internacionales [url=https://tadalafilo.pro/#]comprar cialis online sin receta[/url] farmacia envГos internacionales

http://vardenafilo.icu/# farmacias online seguras en espaГ±a

https://tadalafilo.pro/# farmacias online seguras

http://tadalafilo.pro/# farmacia online internacional

http://farmacia.best/# farmacia 24h

https://farmacia.best/# farmacia 24h

п»їfarmacia online: farmacia 24 horas – farmacia envГos internacionales

https://tadalafilo.pro/# farmacia online madrid

https://farmacia.best/# farmacia online internacional

п»їfarmacia online [url=https://kamagraes.site/#]kamagra jelly[/url] farmacias baratas online envГo gratis

http://vardenafilo.icu/# farmacia online barata

https://vardenafilo.icu/# farmacia online internacional

http://kamagraes.site/# farmacia online internacional

farmacia online barata: farmacia online madrid – farmacia online internacional

http://sildenafilo.store/# comprar viagra en españa envio urgente

https://sildenafilo.store/# sildenafilo precio farmacia

https://vardenafilo.icu/# farmacia online envÃo gratis

farmacia online barata [url=http://farmacia.best/#]farmacia online barata[/url] farmacia barata

https://kamagraes.site/# farmacia online envÃo gratis

https://kamagraes.site/# farmacia online internacional

http://kamagraes.site/# farmacia online madrid

farmacias online seguras: comprar kamagra en espana – farmacias online baratas

Как стать специалистом в PMU

permanent makeup training near me [url=pmu-training-md.com]pmu-training-md.com[/url].

https://tadalafilo.pro/# farmacia online internacional

http://vardenafilo.icu/# farmacia online barata

https://vardenafilo.icu/# farmacia online internacional

Профессия PMU мастера: возможности и перспективы

pmu classes [url=https://pmu-training-md.com/]https://pmu-training-md.com/[/url].

https://tadalafilo.pro/# farmacias baratas online envÃo gratis

farmacia 24h [url=https://tadalafilo.pro/#]tadalafilo[/url] farmacia online internacional

http://tadalafilo.pro/# farmacia barata

farmacia online internacional: Levitra 20 mg precio – farmacia online barata

https://vardenafilo.icu/# farmacia envÃos internacionales

https://tadalafilo.pro/# farmacia online internacional

https://kamagraes.site/# farmacia online internacional

http://tadalafilo.pro/# п»їfarmacia online

https://vardenafilo.icu/# farmacia 24h

farmacia online 24 horas: cialis en Espana sin receta contrareembolso – farmacia barata

farmacia online madrid [url=http://farmacia.best/#]mejores farmacias online[/url] farmacias baratas online envГo gratis

http://sildenafilo.store/# viagra online cerca de toledo

http://kamagraes.site/# farmacias baratas online envÃo gratis

[url=https://www.flughafentransferzenchs.com]flughafentransferzenchs.com/[/url]

We’ll be introduced to you at the airport. We’ll palm you to your pension or another city. We commitment serve with your luggage. Including minibuses.

flughafentransferzenchs.com/de/directions/tajikistan

http://kamagraes.site/# farmacias baratas online envÃo gratis

[url=https://flughafentransferzenchs.com/de/directions/belgium]flughafentransferzenchs.com/de/directions/belgium[/url]

We’ll into you at the airport. We’ll transport you to your pension or another city. We will help with your luggage. Including minibuses.

flughafentransferzenchs.com/de/directions/azerbaijan

Станьте мастером ставок в onexbet уже сегодня!

Download 1xbet apk latest version [url=1xbetappvgergf.com]1xbetappvgergf.com[/url].

http://tadalafilo.pro/# farmacia online internacional

[url=https://flughafentransferzenchs.com/de/directions/denmark]flughafentransferzenchs.com/de/directions/denmark[/url]

We’ll join you at the airport. We’ll take you to your hotel or another city. We commitment aid with your luggage. Including minibuses.

flughafentransferzenchs.com/de/directions/belgium

https://pharmacieenligne.guru/# Acheter médicaments sans ordonnance sur internet

https://levitrafr.life/# Pharmacie en ligne livraison gratuite

pharmacie ouverte 24/24 [url=http://pharmacieenligne.guru/#]Medicaments en ligne livres en 24h[/url] Pharmacie en ligne livraison rapide

https://pharmacieenligne.guru/# Pharmacie en ligne France

Pharmacie en ligne livraison gratuite: Acheter Cialis 20 mg pas cher – Pharmacie en ligne France

http://pharmacieenligne.guru/# Pharmacie en ligne livraison 24h

sildenafilo cinfa sin receta: sildenafilo precio – comprar viagra en espaГ±a amazon

https://pharmacieenligne.guru/# pharmacie en ligne

Pharmacie en ligne livraison 24h [url=http://cialissansordonnance.pro/#]Pharmacie en ligne pas cher[/url] Acheter mГ©dicaments sans ordonnance sur internet

http://kamagrafr.icu/# pharmacie ouverte

http://kamagrafr.icu/# pharmacie ouverte

Viagra prix pharmacie paris: Viagra generique en pharmacie – Acheter Sildenafil 100mg sans ordonnance

https://viagrasansordonnance.store/# Viagra femme sans ordonnance 24h

farmacia envГos internacionales: farmacia online barata y fiable – farmacia online barata

http://pharmacieenligne.guru/# Pharmacie en ligne livraison gratuite

http://pharmacieenligne.guru/# Pharmacie en ligne fiable

Pharmacie en ligne sans ordonnance [url=http://pharmacieenligne.guru/#]pharmacie en ligne sans ordonnance[/url] acheter mГ©dicaments Г l’Г©tranger

http://viagrasansordonnance.store/# Le générique de Viagra

п»їpharmacie en ligne: cialis – Pharmacie en ligne pas cher

http://kamagrafr.icu/# pharmacie ouverte

farmacia envГos internacionales: vardenafilo – farmacia online internacional

http://viagrasansordonnance.store/# Viagra femme ou trouver

http://cialissansordonnance.pro/# Pharmacie en ligne livraison rapide

http://levitrafr.life/# Pharmacies en ligne certifiées

Acheter mГ©dicaments sans ordonnance sur internet [url=https://kamagrafr.icu/#]Pharmacie en ligne France[/url] pharmacie ouverte 24/24

http://pharmacieenligne.guru/# Pharmacie en ligne pas cher

sildenafilo cinfa 25 mg precio: se puede comprar sildenafil sin receta – farmacia gibraltar online viagra

п»їpharmacie en ligne: achat kamagra – п»їpharmacie en ligne

http://pharmacieenligne.guru/# Pharmacie en ligne livraison 24h

https://cialissansordonnance.pro/# pharmacie ouverte

https://cialissansordonnance.pro/# pharmacie ouverte 24/24

https://viagrakaufen.store/# Viagra kaufen gГјnstig Deutschland

https://apotheke.company/# online apotheke gГјnstig

internet apotheke [url=http://kamagrakaufen.top/#]kamagra kaufen[/url] online apotheke preisvergleich

https://viagrakaufen.store/# Viagra kaufen gГјnstig Deutschland

https://apotheke.company/# versandapotheke

Viagra kaufen Apotheke Preis [url=https://viagrakaufen.store/#]viagra kaufen[/url] Viagra online kaufen legal Г–sterreich

п»їonline apotheke: cialis generika – gГјnstige online apotheke

http://cialiskaufen.pro/# online apotheke preisvergleich

http://apotheke.company/# online apotheke deutschland

gГјnstige online apotheke: potenzmittel apotheke – versandapotheke versandkostenfrei

gГјnstige online apotheke [url=http://potenzmittel.men/#]potenzmittel manner[/url] online apotheke deutschland

https://potenzmittel.men/# versandapotheke versandkostenfrei

versandapotheke deutschland [url=https://kamagrakaufen.top/#]kamagra kaufen[/url] internet apotheke

https://apotheke.company/# online-apotheken

best online pharmacies in mexico mexico pharmacies prescription drugs best mexican online pharmacies

mexican pharmaceuticals online mexico drug stores pharmacies mexico drug stores pharmacies

mexican pharmaceuticals online purple pharmacy mexico price list mexican border pharmacies shipping to usa

https://mexicanpharmacy.cheap/# mexico pharmacies prescription drugs

reputable mexican pharmacies online mexican drugstore online medication from mexico pharmacy

http://mexicanpharmacy.cheap/# mexico drug stores pharmacies

Додайте краси своїй шафі з нашими вішаками

вішаки для одягу оптом [url=https://www.vishakydljaodjagus.vn.ua/]https://www.vishakydljaodjagus.vn.ua/[/url].

mexican rx online mexican mail order pharmacies pharmacies in mexico that ship to usa

Показуйте свій стиль з елегантними вішаками від нас

вішаки для магазину [url=http://www.vishakydljaodjagus.vn.ua/]http://www.vishakydljaodjagus.vn.ua/[/url].

buying prescription drugs in mexico online [url=http://mexicanpharmacy.cheap/#]п»їbest mexican online pharmacies[/url] purple pharmacy mexico price list

Нові вішаки – нові можливості для вашого гардеробу

плечики [url=vishakydljaodjagus.vn.ua]vishakydljaodjagus.vn.ua[/url].

best online pharmacies in mexico mexican mail order pharmacies mexican border pharmacies shipping to usa

Вішаки для кожного сезону: відлуння джерела моди

плечики для одягу [url=http://vishakydljaodjagus.vn.ua/]http://vishakydljaodjagus.vn.ua/[/url].

buying prescription drugs in mexico purple pharmacy mexico price list pharmacies in mexico that ship to usa

best online pharmacies in mexico buying prescription drugs in mexico online pharmacies in mexico that ship to usa

https://mexicanpharmacy.cheap/# buying from online mexican pharmacy

http://mexicanpharmacy.cheap/# mexican drugstore online

medication from mexico pharmacy buying prescription drugs in mexico mexican rx online

mexican drugstore online [url=http://mexicanpharmacy.cheap/#]pharmacies in mexico that ship to usa[/url] mexican online pharmacies prescription drugs

Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.

https://mexicanpharmacy.cheap/# mexican drugstore online

http://mexicanpharmacy.cheap/# purple pharmacy mexico price list

buying prescription drugs in mexico [url=https://mexicanpharmacy.cheap/#]buying from online mexican pharmacy[/url] mexico drug stores pharmacies

mexico drug stores pharmacies buying prescription drugs in mexico mexico pharmacies prescription drugs

http://mexicanpharmacy.cheap/# pharmacies in mexico that ship to usa

mexican pharmacy best online pharmacies in mexico mexico drug stores pharmacies

mexican mail order pharmacies buying from online mexican pharmacy best online pharmacies in mexico

mexican drugstore online medication from mexico pharmacy medicine in mexico pharmacies

best online pharmacies in mexico [url=http://mexicanpharmacy.cheap/#]mexico drug stores pharmacies[/url] best online pharmacies in mexico

https://mexicanpharmacy.cheap/# pharmacies in mexico that ship to usa

best mexican online pharmacies buying from online mexican pharmacy buying prescription drugs in mexico online

safe canadian pharmacies canada drugstore pharmacy rx – safe canadian pharmacy canadiandrugs.tech

new ed pills [url=https://edpills.tech/#]ed treatment pills[/url] medications for ed edpills.tech

http://indiapharmacy.guru/# indian pharmacy online indiapharmacy.guru

world pharmacy india online pharmacy india – indian pharmacy indiapharmacy.guru

http://mexicanpharmacy.company/# purple pharmacy mexico price list mexicanpharmacy.company

https://edpills.tech/# treatment of ed edpills.tech

http://indiapharmacy.guru/# buy medicines online in india indiapharmacy.guru

indian pharmacy online online pharmacy india – online shopping pharmacy india indiapharmacy.guru

https://edpills.tech/# generic ed drugs edpills.tech

northwest pharmacy canada [url=http://canadiandrugs.tech/#]best canadian pharmacy online[/url] canada drugs reviews canadiandrugs.tech

https://edpills.tech/# medicine erectile dysfunction edpills.tech

Полезные советы для предотвращения аварий и поломок

Пластиковые трубы для систем отопления пола

пластиковые трубы [url=https://trubaonline.com.ua]https://trubaonline.com.ua[/url].

https://canadiandrugs.tech/# canadian pharmacy ltd canadiandrugs.tech

http://canadiandrugs.tech/# canadian family pharmacy canadiandrugs.tech

ed medications online best ed medications – erectile dysfunction medications edpills.tech

https://indiapharmacy.guru/# indian pharmacies safe indiapharmacy.guru

canada drug pharmacy [url=http://canadiandrugs.tech/#]canadian drugs online[/url] canada cloud pharmacy canadiandrugs.tech

https://indiapharmacy.guru/# top 10 online pharmacy in india indiapharmacy.guru

canadian online drugstore canadian pharmacy meds – canadian pharmacy world reviews canadiandrugs.tech

http://canadiandrugs.tech/# canadian pharmacy ed medications canadiandrugs.tech

http://canadiandrugs.tech/# canadian pharmacies online canadiandrugs.tech

https://mexicanpharmacy.company/# mexico pharmacies prescription drugs mexicanpharmacy.company

http://canadiandrugs.tech/# canada drug pharmacy canadiandrugs.tech

https://edpills.tech/# best male ed pills edpills.tech

ed pills for sale best medication for ed – ed meds online without doctor prescription edpills.tech

http://indiapharmacy.guru/# Online medicine home delivery indiapharmacy.guru

mens erection pills [url=http://edpills.tech/#]mens erection pills[/url] pills for ed edpills.tech

http://edpills.tech/# buy ed pills online edpills.tech

medication for ed top ed pills – non prescription ed drugs edpills.tech

https://indiapharmacy.guru/# indian pharmacy paypal indiapharmacy.guru

http://canadiandrugs.tech/# canadian pharmacy in canada canadiandrugs.tech

http://edpills.tech/# pills for erection edpills.tech

reputable indian pharmacies [url=http://indiapharmacy.guru/#]pharmacy website india[/url] india pharmacy indiapharmacy.guru

http://indiapharmacy.guru/# top 10 pharmacies in india indiapharmacy.guru

my canadian pharmacy canadianpharmacyworld com – onlinepharmaciescanada com canadiandrugs.tech

https://edpills.tech/# best male ed pills edpills.tech

https://canadapharmacy.guru/# canadian world pharmacy canadapharmacy.guru

https://indiapharmacy.guru/# reputable indian online pharmacy indiapharmacy.guru

indian pharmacy reputable indian pharmacies – world pharmacy india indiapharmacy.guru

https://edpills.tech/# compare ed drugs edpills.tech

ed medication online [url=https://edpills.tech/#]best drug for ed[/url] men’s ed pills edpills.tech

https://edpills.tech/# best male enhancement pills edpills.tech

http://canadiandrugs.tech/# canada pharmacy online canadiandrugs.tech

ed drugs online from canada canadian drugs pharmacy – canada pharmacy online canadiandrugs.tech

http://indiapharmacy.guru/# indian pharmacy online indiapharmacy.guru

http://indiapharmacy.guru/# pharmacy website india indiapharmacy.guru

Дополнительные функции беговой дорожки: почему стоит обратить на них внимание

беговая дорожка для дома [url=https://begovye-dorozhki.ks.ua]https://begovye-dorozhki.ks.ua[/url].

the best ed pill what are ed drugs – cheap ed drugs edpills.tech

https://edpills.tech/# top rated ed pills edpills.tech

Тренируем мышцы и сердечно-сосудистую систему с помощью бега на беговой дорожке

беговая дорожка для дома компактная [url=begovye-dorozhki.ks.ua]begovye-dorozhki.ks.ua[/url].

https://indiapharmacy.pro/# buy medicines online in india indiapharmacy.pro

onlinecanadianpharmacy 24 [url=https://canadiandrugs.tech/#]legit canadian pharmacy online[/url] rate canadian pharmacies canadiandrugs.tech

http://edpills.tech/# how to cure ed edpills.tech

where can i buy cheap clomid price: can i order generic clomid without rx – where can i buy cheap clomid without a prescription

buy generic ciprofloxacin: cipro online no prescription in the usa – buy cipro online

https://amoxil.icu/# amoxicillin 500mg capsule buy online

order prednisone online no prescription: prednisone price canada – prednisone tablets india

average cost of generic prednisone [url=https://prednisone.bid/#]cost of prednisone 40 mg[/url] 20 mg prednisone tablet

medicine amoxicillin 500: buy amoxicillin online uk – amoxicillin 500 capsule

generic prednisone cost: cost of prednisone in canada – prednisone purchase canada

amoxicillin 500 coupon: buy amoxicillin 500mg uk – amoxicillin 500mg price canada

http://amoxil.icu/# amoxicillin 500 mg purchase without prescription

https://amoxil.icu/# amoxicillin without rx

ciprofloxacin 500 mg tablet price: cipro 500mg best prices – cipro 500mg best prices

where to buy clomid without a prescription: can i purchase cheap clomid prices – can i buy cheap clomid price

purchase amoxicillin online [url=http://amoxil.icu/#]purchase amoxicillin online without prescription[/url] amoxicillin 500mg for sale uk

prednisone cost in india: where can i buy prednisone online without a prescription – cheapest prednisone no prescription

amoxicillin cephalexin: amoxicillin 500mg no prescription – amoxicillin 500mg for sale uk

cipro online no prescription in the usa: buy generic ciprofloxacin – buy cipro cheap

how to get cheap clomid price: can i buy cheap clomid online – how can i get cheap clomid without a prescription

https://paxlovid.win/# paxlovid pill

paxlovid for sale: paxlovid cost without insurance – Paxlovid over the counter

prednisone 5 mg tablet cost [url=http://prednisone.bid/#]average cost of generic prednisone[/url] prednisone canada prices

[url=http://www.cazinouri-online-straine-in-romania.com]www.cazinouri-online-straine-in-romania.com[/url]

The 10 upper-class online casinos bid sign-up and set aside bonuses, kindly 24/7 customer tolerate, and consistent fetching payouts.

cazinouri-online-straine-in-romania.com/

paxlovid price: paxlovid – paxlovid covid

https://ciprofloxacin.life/# buy cipro online canada

buy amoxicillin online with paypal: generic amoxicillin – amoxicillin 500mg pill

where buy generic clomid tablets: can i get cheap clomid prices – cost clomid without insurance

can i buy generic clomid pills: how to get clomid no prescription – cost of clomid without a prescription

paxlovid for sale: paxlovid pill – paxlovid pharmacy

over the counter prednisone cream [url=https://prednisone.bid/#]15 mg prednisone daily[/url] prednisone 10

https://amoxil.icu/# generic amoxicillin 500mg

amoxicillin generic brand: amoxil generic – buying amoxicillin in mexico

prednisone 10 mg online: prednisone without prescription – online order prednisone

paxlovid pill: paxlovid india – paxlovid pill

where can i get cheap clomid without insurance [url=http://clomid.site/#]can i order generic clomid no prescription[/url] buying clomid without rx

https://prednisone.bid/# prednisone 10 mg tablets

cost of clomid prices [url=https://clomid.site/#]can you buy generic clomid without insurance[/url] can i order clomid online

Добро пожаловать, игроки на xbetegypt!

Насладитесь успеха на xbetegypt с премиум бонусами!

Наслаждайтесь азартом на нашем сайте каждый день!

Увеличьте выигрыш на xbetegypt с нашими лучшими предложениями!

Используйте свой шанс на xbetegypt и победите самые многочисленные призы!

Превратите свои мечты в реальность с xbetegypt каждый день!

Становитесь частью нашего сообщества и победите больше денег!

Взгляните на мир с другой стороны с xbetegypt и успейте все!

Наслаждайтесь играть на xbetegypt и зарабатывайте все больше выигрышей!

Наслаждайтесь от игры на xbetegypt и забирайте бонусы!

Раскройте свой потенциал игры на xbetegypt и достигните больших успехов!

Восхищайтесь от игры на xbetegypt и открывайте новые возможности каждый день!

Переходите на новый уровень игры и получайте большими бонусами!

Забудьте о неудачах с xbetegypt каждый день!

Играйте вместе с друзьями на xbetegypt и побеждайте большими выигрышами!

Улучшите свои навыки на xbetegypt и получите еще больше денег!

Взламывайте игры на xbetegypt и добивайтесь большие бонусы каждый день!

Играйте сегодня на xbetegypt и наслаждайтесь результатами!

Научитесь играть на xbetegypt и забирайте больше денег каждый день!

Забирайте максимум удовольствия от игры на xbetegypt и зарабатывайте больше бонусов!

1xbet [url=http://1xbet-app-download-ar.com]http://1xbet-app-download-ar.com[/url].

https://clomid.site/# can i order generic clomid without a prescription

п»їcipro generic: buy ciprofloxacin over the counter – buy cipro online canada

amoxicillin 500mg over the counter [url=https://amoxil.icu/#]generic amoxicillin over the counter[/url] amoxicillin 50 mg tablets

Boostaro increases blood flow to the reproductive organs, leading to stronger and more vibrant erections. It provides a powerful boost that can make you feel like you’ve unlocked the secret to firm erections

GlucoBerry is one of the biggest all-natural dietary and biggest scientific breakthrough formulas ever in the health industry today. This is all because of its amazing high-quality cutting-edge formula that helps treat high blood sugar levels very naturally and effectively.

FitSpresso stands out as a remarkable dietary supplement designed to facilitate effective weight loss. Its unique blend incorporates a selection of natural elements including green tea extract, milk thistle, and other components with presumed weight loss benefits.

Free Shiping If You Purchase Today!

EndoPump is an all-natural male enhancement supplement that improves libido, sexual health, and penile muscle strength.

GlucoTrust is a revolutionary blood sugar support solution that eliminates the underlying causes of type 2 diabetes and associated health risks.

Prostadine is a dietary supplement meticulously formulated to support prostate health, enhance bladder function, and promote overall urinary system well-being. Crafted from a blend of entirely natural ingredients, Prostadine draws upon a recent groundbreaking discovery by Harvard scientists.

With its all-natural ingredients and impressive results, Aizen Power supplement is quickly becoming a popular choice for anyone looking for an effective solution for improve sexual health with this revolutionary treatment.

t’s Time To Say Goodbye To All Your Bedroom Troubles And Enjoy The Ultimate Satisfaction And Give Her The Leg-shaking Orgasms. The Endopeak Is Your True Partner To Build Those Monster Powers In Your Manhood You Ever Craved For..

EyeFortin is a natural vision support formula crafted with a blend of plant-based compounds and essential minerals. It aims to enhance vision clarity, focus, and moisture balance.

TerraCalm is an antifungal mineral clay that may support the health of your toenails. It is for those who struggle with brittle, weak, and discoloured nails. It has a unique blend of natural ingredients that may work to nourish and strengthen your toenails.

Puravive introduced an innovative approach to weight loss and management that set it apart from other supplements. It enhances the production and storage of brown fat in the body, a stark contrast to the unhealthy white fat that contributes to obesity.

The Quietum Plus supplement promotes healthy ears, enables clearer hearing, and combats tinnitus by utilizing only the purest natural ingredients. Supplements are widely used for various reasons, including boosting energy, lowering blood pressure, and boosting metabolism.

Erec Prime is a cutting-edge male enhancement formula with high quality raw ingredients designed to enhance erection quality and duration, providing increased stamina and a heightened libido.

Amiclear is a dietary supplement designed to support healthy blood sugar levels and assist with glucose metabolism. It contains eight proprietary blends of ingredients that have been clinically proven to be effective.

GlucoCare is a natural and safe supplement for blood sugar support and weight management. It fixes your metabolism and detoxifies your body.

InchaGrow is an advanced male enhancement supplement. Discover the natural way to boost your sexual health. Increase desire, improve erections, and experience more intense orgasms.

Herpagreens is a dietary supplement formulated to combat symptoms of herpes by providing the body with high levels of super antioxidants, vitamins

Nervogen Pro, A Cutting-Edge Supplement Dedicated To Enhancing Nerve Health And Providing Natural Relief From Discomfort. Our Mission Is To Empower You To Lead A Life Free From The Limitations Of Nerve-Related Challenges. With A Focus On Premium Ingredients And Scientific Expertise.

SynoGut is an all-natural dietary supplement that is designed to support the health of your digestive system, keeping you energized and active.

Introducing FlowForce Max, a solution designed with a single purpose: to provide men with an affordable and safe way to address BPH and other prostate concerns. Unlike many costly supplements or those with risky stimulants, we’ve crafted FlowForce Max with your well-being in mind. Don’t compromise your health or budget – choose FlowForce Max for effective prostate support today!

Glucofort Blood Sugar Support is an all-natural dietary formula that works to support healthy blood sugar levels. It also supports glucose metabolism. According to the manufacturer, this supplement can help users keep their blood sugar levels healthy and within a normal range with herbs, vitamins, plant extracts, and other natural ingredients.

Metabo Flex is a nutritional formula that enhances metabolic flexibility by awakening the calorie-burning switch in the body. The supplement is designed to target the underlying causes of stubborn weight gain utilizing a special “miracle plant” from Cambodia that can melt fat 24/7.

TropiSlim is a unique dietary supplement designed to address specific health concerns, primarily focusing on weight management and related issues in women, particularly those over the age of 40.

http://cytotec.icu/# Abortion pills online

doxycycline 100mg price: order doxycycline 100mg without prescription – doxycycline

cytotec buy online usa: purchase cytotec – buy misoprostol over the counter

http://cytotec.icu/# cytotec online

where can i buy zithromax medicine: how to buy zithromax online – where can i buy zithromax in canada

Misoprostol 200 mg buy online [url=https://cytotec.icu/#]п»їcytotec pills online[/url] Misoprostol 200 mg buy online

http://zithromaxbestprice.icu/# generic zithromax over the counter

lisinopril 20mg pill: zestoretic 20 12.5 – buy zestoretic online

can you buy zithromax over the counter in canada: generic zithromax online paypal – zithromax tablets

http://cytotec.icu/# buy cytotec online

http://zithromaxbestprice.icu/# zithromax without prescription

purchase cytotec: buy cytotec in usa – buy cytotec pills online cheap

alternative to tamoxifen: tamoxifen men – common side effects of tamoxifen

http://cytotec.icu/# purchase cytotec

buy tamoxifen [url=http://nolvadex.fun/#]tamoxifen skin changes[/url] hysterectomy after breast cancer tamoxifen

buy cytotec in usa: cytotec online – п»їcytotec pills online

https://zithromaxbestprice.icu/# where to get zithromax

zithromax 500mg price in india: buy generic zithromax online – can you buy zithromax over the counter in canada

http://doxycyclinebestprice.pro/# doxycycline 50 mg

п»їcytotec pills online: order cytotec online – Misoprostol 200 mg buy online

Abortion pills online: buy cytotec online fast delivery – Cytotec 200mcg price

http://doxycyclinebestprice.pro/# doxycycline 150 mg

zithromax prescription online: zithromax over the counter uk – zithromax azithromycin

http://cytotec.icu/# buy cytotec over the counter

http://zithromaxbestprice.icu/# buy zithromax without presc

zestril 5 mg price: lisinopril 2.5 mg price – lisinopril tablets uk

best online pharmacy india: India pharmacy of the world – top 10 online pharmacy in india indiapharm.llc

indian pharmacies safe [url=http://indiapharm.llc/#]India Post sending medicines to USA[/url] online pharmacy india indiapharm.llc

indian pharmacy paypal: Online India pharmacy – indian pharmacy indiapharm.llc

[url=https://1winsbrasil.net]1win[/url]

Upload latest version of the application casino 1win – win now!

1win casino

https://mexicopharm.com/# medicine in mexico pharmacies mexicopharm.com

reputable indian online pharmacy: India pharmacy of the world – indian pharmacy online indiapharm.llc

mexican drugstore online: Medicines Mexico – purple pharmacy mexico price list mexicopharm.com

http://indiapharm.llc/# reputable indian online pharmacy indiapharm.llc

https://canadapharm.life/# best canadian online pharmacy canadapharm.life

buying prescription drugs in mexico: Best pharmacy in Mexico – purple pharmacy mexico price list mexicopharm.com

canadapharmacyonline legit: Canadian pharmacy best prices – legit canadian pharmacy canadapharm.life

mexican rx online [url=http://mexicopharm.com/#]mexican mail order pharmacies[/url] mexican rx online mexicopharm.com

medicine in mexico pharmacies: Purple Pharmacy online ordering – medication from mexico pharmacy mexicopharm.com

https://indiapharm.llc/# online pharmacy india indiapharm.llc

buying from online mexican pharmacy: mexican pharmacy – mexican online pharmacies prescription drugs mexicopharm.com

reputable mexican pharmacies online: medication from mexico pharmacy – mexican rx online mexicopharm.com

https://indiapharm.llc/# Online medicine order indiapharm.llc

mexican border pharmacies shipping to usa: Mexico pharmacy online – mexican mail order pharmacies mexicopharm.com

https://mexicopharm.com/# mexico pharmacies prescription drugs mexicopharm.com

canadian online pharmacy: canada pharmacy online – safe canadian pharmacy canadapharm.life

legit canadian pharmacy [url=https://canadapharm.life/#]Canada Drugs Direct[/url] canada online pharmacy canadapharm.life

http://indiapharm.llc/# top 10 online pharmacy in india indiapharm.llc

cheapest online pharmacy india: India pharmacy of the world – indianpharmacy com indiapharm.llc

mexico pharmacies prescription drugs: Medicines Mexico – mexican border pharmacies shipping to usa mexicopharm.com

п»їbest mexican online pharmacies: medicine in mexico pharmacies – mexican drugstore online mexicopharm.com

https://mexicopharm.com/# mexican drugstore online mexicopharm.com

mexican online pharmacies prescription drugs: buying from online mexican pharmacy – mexican online pharmacies prescription drugs mexicopharm.com

mexico drug stores pharmacies: mexican pharmacy – mexico pharmacies prescription drugs mexicopharm.com

https://canadapharm.life/# canadian neighbor pharmacy canadapharm.life

[url=https://3481edendr.com]1win download[/url]

best anal porno

1win apk

https://indiapharm.llc/# best india pharmacy indiapharm.llc

top ed drugs [url=http://edpillsdelivery.pro/#]cheapest ed pills[/url] new ed drugs

tadalafil 2.5 mg price: Buy tadalafil online – order tadalafil 20mg

https://tadalafildelivery.pro/# tadalafil 30

https://levitradelivery.pro/# Cheap Levitra online

buy sildenafil generic india [url=http://sildenafildelivery.pro/#]sildenafil buy nz[/url] purchase sildenafil pills

Двери входные

купить входные двери [url=https://www.vhodnye-dveri97.ru]https://www.vhodnye-dveri97.ru[/url].

best ed medication: ed pills online – male erection pills

http://sildenafildelivery.pro/# where to buy generic sildenafil

best sildenafil in india: cheap sildenafil – sildenafil 50 mg tablet

http://kamagradelivery.pro/# super kamagra

Kamagra Oral Jelly: kamagra oral jelly – Kamagra Oral Jelly

Что выгоднее: вентилятор или кондиционер?

продажа кондиционеров [url=http://www.kondicionery-nedorogo.ru/]http://www.kondicionery-nedorogo.ru/[/url].

http://sildenafildelivery.pro/# sildenafil 20 mg sale

canadian pharmacy sildenafil 100mg [url=http://sildenafildelivery.pro/#]sildenafil without a doctor prescription Canada[/url] sildenafil order

https://tadalafildelivery.pro/# 60 mg tadalafil

Cheap Levitra online [url=http://levitradelivery.pro/#]Levitra online[/url] Generic Levitra 20mg

https://kamagradelivery.pro/# Kamagra Oral Jelly

Generic Levitra 20mg: Buy Vardenafil 20mg – Levitra online pharmacy

[url=https://lyjnzz.com]1win[/url]

anal porno

1win apk

http://edpillsdelivery.pro/# ed pills for sale

Buy Vardenafil 20mg: Levitra online – Buy Vardenafil 20mg online

how much is sildenafil 25 mg: Buy generic 100mg Sildenafil online – 30 mg sildenafil buy online

http://edpillsdelivery.pro/# ed medications

Kamagra 100mg price: cheap kamagra – sildenafil oral jelly 100mg kamagra

https://tadalafildelivery.pro/# tadalafil 5mg tablets in india

best treatment for ed [url=https://edpillsdelivery.pro/#]ed pills online[/url] ed pills that really work

https://tadalafildelivery.pro/# generic tadalafil 10mg

Выбор кондиционера для бизнеса

кондиционеры в интернет магазине [url=http://www.kondicionery-v-moskve.ru]http://www.kondicionery-v-moskve.ru[/url].

impotence pills [url=https://edpillsdelivery.pro/#]best pill for ed[/url] over the counter erectile dysfunction pills

Kamagra 100mg price: buy Kamagra – buy kamagra online usa

http://levitradelivery.pro/# Vardenafil price

sildenafil buy: cheap sildenafil – cheapest online 100 mg sildenafil

cheap 10 mg tadalafil: tadalafil 100mg best price – how much is tadalafil

https://kamagradelivery.pro/# cheap kamagra

ed treatment review [url=http://edpillsdelivery.pro/#]best erection pills[/url] ed medication online

https://stromectol.guru/# stromectol 0.5 mg

http://amoxil.guru/# amoxicillin 500 mg online

buy paxlovid online [url=http://paxlovid.guru/#]buy paxlovid online[/url] paxlovid price

Закажите качественные кондиционеры в нашем магазине

Обеспечьте свой дом прохладой с нашими кондиционерами

Разнообразие кондиционеров в нашем магазине

Выгодные предложения на кондиционеры только у нас

Украсьте свой интерьер с помощью наших кондиционеров

Индивидуальный подход к каждому клиенту в нашем магазине

Надежные и проверенные бренды кондиционеров в нашем ассортименте

Осуществляем доставку по всей стране

Очистите воздух от пыли с помощью наших кондиционеров

Круглосуточная поддержка в выборе и установке кондиционеров

Гарантируем качественный монтаж наших кондиционеров

Низкие затраты на обслуживание с нашими кондиционерами

Создайте свой комфортный микроклимат с нашими кондиционерами

Получите скидку кондиционеров в нашем магазине

Гарантия качества наших кондиционеров от производителя

Повысьте комфорт для работы с нашими кондиционерами

Индивидуальные условия для организаций при покупке кондиционеров в нашем магазине

Быстрый подбор кондиционеров на нашем сайте

Новинки в области кондиционирования в нашем магазине

Безупречная доступность кондиционеров в нашем магазине

интернет магазин кондиционеров москва [url=http://www.magazin-kondicionerov.ru]http://www.magazin-kondicionerov.ru[/url].

where to buy prednisone in canada: best prednisone – prednisone 30 mg

Почему важно проводить техническое обслуживание кондиционеров каждый год?

техническое обслуживание кондиционеров что входит [url=https://tekhnicheskoe-obsluzhivanie-kondicionerov.ru/]https://tekhnicheskoe-obsluzhivanie-kondicionerov.ru/[/url].

https://paxlovid.guru/# paxlovid cost without insurance

http://paxlovid.guru/# paxlovid covid

paxlovid covid [url=https://paxlovid.guru/#]Paxlovid over the counter[/url] paxlovid covid

http://amoxil.guru/# order amoxicillin no prescription

minocycline 100mg tablets: ivermectin for sale – minocycline 50mg pills online

http://paxlovid.guru/# buy paxlovid online

Квартира на сутки в центре города для незабываемого отдыха

квартиры в минске на сутки [url=http://www.newsutkiminsk.by/]http://www.newsutkiminsk.by/[/url].

https://clomid.auction/# where to buy generic clomid no prescription

http://paxlovid.guru/# Paxlovid over the counter