アウトドア活動の幅を広げるためにも、アウトドアにカメラは必携です。

スマートフォンのカメラの性能も格段に上がりましたが、それでもやはり本格的なカメラには及びません。

でも、一眼レフは荷物になるし、何より高い…

そんな時におすすめなのが、コンデジこと、コンパクトデジタルカメラです。

既に持っている人も多いと思いますが、きちんと使いこなせているでしょうか?

いつもAUTOモードで撮っていませんか?

AUTOモードでも十分きれいな写真が撮れますが、せっかくいろいろな機能が付いているので、使いこなしてみましょう!

では、さっそく本題に入ります!

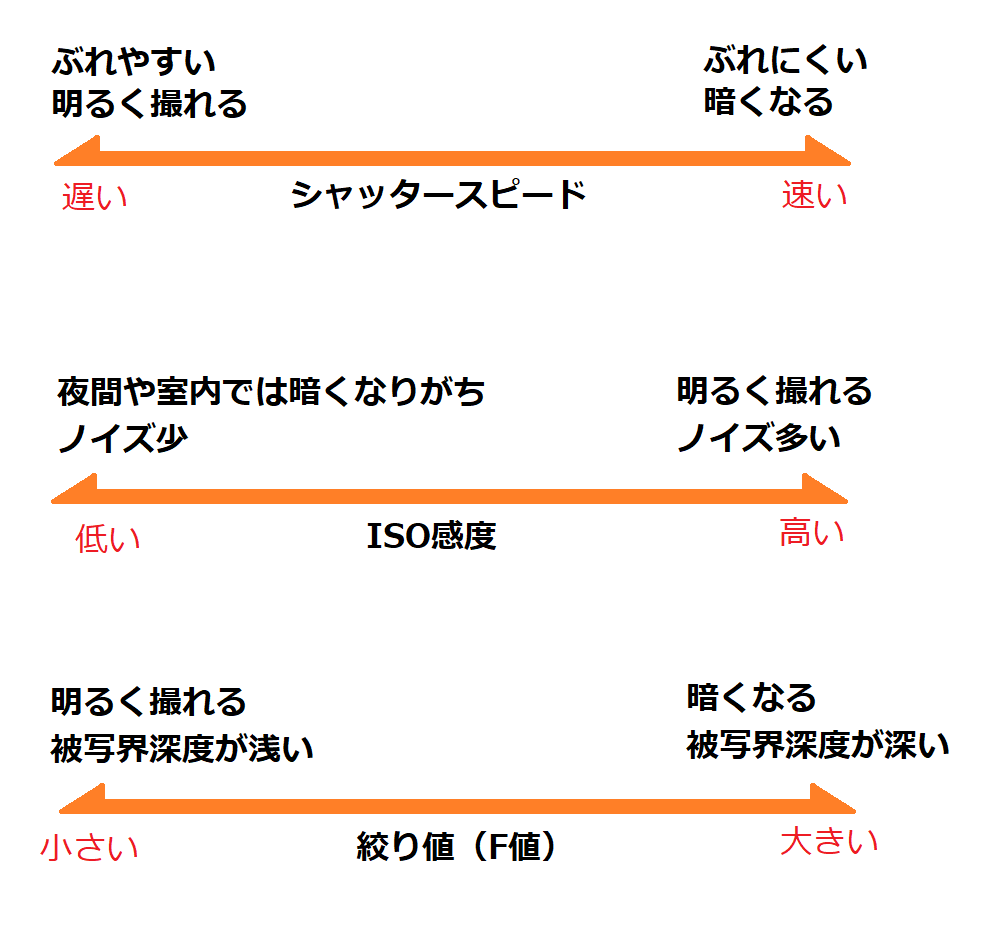

写真を撮る際の大きな要素として、シャッター速度、ISO感度、絞り値(F値)があります。

まずはこれを理解することから始まります。

難しそうに聞こえますが、全然難しくありませんので、大丈夫ですよ^^

シャッター速度

言葉の通り、シャッターが開いている時間の長さのことです。

シャッター速度1/30秒、ISO感度100

シャッター速度1/30秒、ISO感度100

シャッター速度1/100秒で撮影、ISO感度200

シャッター速度1/100秒で撮影、ISO感度200

動いているものを撮る場合、シャッター速度が遅いと左の画像のようにブレてしまいます。

なので、動いているものを撮るときは、できるだけシャッター速度を速くして撮影する必要があります。

しかし、シャッター速度が速いということは、シャッターが開いている時間が短いということなので、その分カメラに入ってくる光の量も少なくなり、画像が暗くなってしまいます。

上の画像は、夜景を速いシャッター速度(1/500秒)で撮影したものです。

ISO感度(後述)は1600まで上げて撮影していますが、それでも光の量が足りておらず、全体的に暗くなってしまっています。

夜景や暗い場所での撮影の場合は、シャッター速度を遅くして撮影しなければ、光の量が足りず、真っ暗で何が映っているのか分からない画像になってしまいます。

しかし、シャッター速度を遅くすると、ブレも大きくなってしまうので、シャッター速度を遅くして撮影する場合は、三脚などでカメラを固定して撮影しなければなりません。

ISO感度(後述)を高くすれば明るくはなりますが、それでは画像にノイズがかかってしまい、やっぱり綺麗に撮影できません。

三脚未使用

三脚使用

どちらともシャッター速度1.3秒で夜景を撮影したものです。

三脚未使用で撮影した画像は、ブレてしまっています。

ISO感度(後述)は100と低い値ですが、シャッター速度が遅いため、充分な光の量があります。

ISO感度

次に、ISO感度について説明します。

ISOの読み方は、イソ、アイエスオー、など色々ですが、イソと呼ぶ人が多いように感じます。

ちなみにISOとは、国際標準化機構(International Organization for Standardization)のアルファベットの頭文字をとっただけで、特に深い意味はありません。

一体何の感度かというと、デジタルカメラの画像センサの光の感度です。

ISO感度100、シャッター速度1/800秒

ISO感度12800、シャッター速度1/2000秒

上の図を見てみましょう。

ISO感度12800の画像の方が、シャッター速度が速いにもかかわらず、明るく映っていますね。

ISO感度が高いほうが、光の感度が高いからです。

ISO感度が高いと画像は明るくなりますが、その分ちょっとしたノイズにも敏感に反応し、画像に映ってしまうことになります。

ISO感度を高くするとノイズ発生の原因にもなるので、ISO感度は低めの方が良いですが、これも状況によって正しい値に設定する必要があります。

例えば、動いているものを撮影する場合、シャッター速度を短くするのは前述のとおりですが、その分暗い画像になりやすいので、フラッシュをたいたり、状況によっては、ISO感度を通常より高めに設定する必要があります。

絞り値(F値)

最後に、絞り値(F値)です。Fは、焦点という英単語Focusの頭文字です。

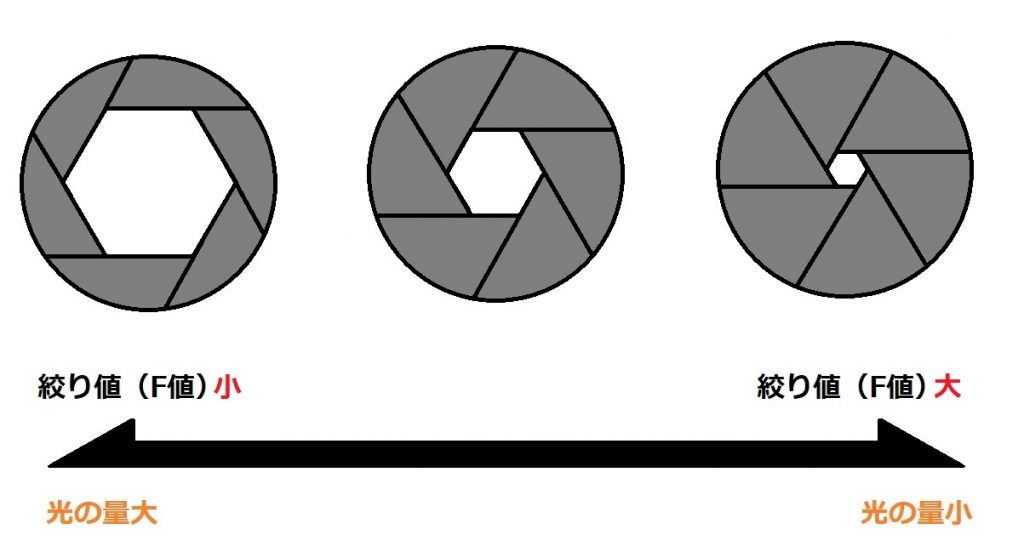

絞り値 (F値) のイメージは上図の通りです。

絞り値(F値)が大きいほど、絞りが大きくなり、その分入ってくる光の量は減ります。

F絞り値(F値)が小さいほど、絞りは小さくなり、光の量は増えます。

デジタルカメラでは、F2.0といったように、アルファベットのFで表記されています。

絞り値(F値)を変えることで、カメラに入ってくる光の量が変化するのは直観的に分かりやすいですが、絞り値(F値)にはもう一つ重要な効果があります。

絞り値(F値)2.8で撮影

絞り値(F値) 11で撮影

異なる絞り値(F値)の画像で見比べてみましょう。

1枚目の画像は 絞り値(F値) 2.8で、2枚目の画像は 絞り値(F値) 11です。

画像の明るさがほとんど一緒なのは、ISO感度やシャッター速度をうまく調整しているからです。

注目して欲しいのは、背景のぼやけ具合です。

どちらも画像中央のヘリコプターに焦点を合わせて撮影していますが、 絞り値(F値) 2.8の画像の方が、 絞り値(F値)11の画像と比べて、 背景がぼやけて見えませんか?

これが、 絞り値(F値) の重要な効果で、ピンホール効果と言われるものです。

絞りを絞って穴が小さくなればなるほど、カメラに入ってくる光の屈折が小さくなり、遠くの方まで焦点が合いやすくなります。

目が悪い人が、小さい穴がたくさん開いているピンホール眼鏡をかけるとよく見えるようになる、という話を聞いたことがありませんか?

また、遠くがよく見えない時に、目を細めたりしませんか?

これらもピンホール効果と同じで、カメラの絞りと同じ原理なのです。

絞り値(F値)11の画像のような、奥の方まで焦点があっているときを被写界深度が深いと言い、一方、 絞り値(F値)2.8のような手前の方しか焦点が合っていないときを被写界深度が浅いと言います。

これまでのまとめ

以上をまとめると、下図のようになります。

コツは、ISO感度はできるだけ低めにしておき、シャッター速度と絞り値(F値)で、明るさやブレなどを調整することです。

シャッター速度と絞り値(F値) だけではどうしても画像が暗くなってしまう場合に、最終手段としてISO感度を上げていく、という具合に調整するのが良いでしょう。

設定の方法

私の愛用コンパクトデジタルカメラ、オリンパスのTOUGH6を使って説明します。

AUTO、P、A、C1、C2… とダイヤルにマークがあります。

一つずつ説明していきます。

〇AUTOモード

AUTOは、その名前の通りオート(全自動)モードです。

最適な絞り値、シャッター 速度 、ISO感度、ホワイトバランスなどのすべてを自動で選んでくれます。

何も考えずに、とりあえずシャッターを押しさえすれば、それなりに綺麗な写真が撮れます。

〇Pモード

Pは、プログラムオートの略です。

絞り値とシャッター速度を自動で最適に選んでくれます。なので、設定できるのはISO感度のみです。

PモードでISO感度をオートにしてしまうと、AUTOモードとほとんど変わらなくなってしまいます。

〇Aモード

Aは、 Aperture (絞り)の頭文字で、その名の通り、絞りを優先的に設定できるモードです。

絞り値を自分で選定できます。シャッター速度は自動です。

背景をぼかしたり、画質をコントロールできます。

慣れてきたら、このAモードで色々な写真を撮ってみるといいでしょう。

〇C1、C2

C1、C2は、それぞれ自分の好きな設定を登録しておくことができます。

私のコンパクトデジタルカメラにはありませんが、メーカーや機種によっては、SやMのマークがある場合があります。(一眼レフには必ずあります。)

Sは、シャッター速度優先モードです。シャッター速度を優先して設定できます。絞り値は自動です。

Mはマニュアルモードで、絞り値とシャッター速度を自分で設定できます。上級者向けのモードです。

ちなみに、このTOUGH6は、ほかにもいろいろなモードがあり、ビデオカメラもマークは動画モード、魚マークは水中撮影モード、顕微鏡マークは超近距離での撮影が可能です。

顕微鏡モードで、テントウムシを撮った画像です。

レンズとの距離が1cmの被写体でも鮮明に撮影できます。

SCNは、動いてる被写体や、風景、人物、夜景など様々なシーンに適した設定が選択できるモードです。

SCNモードでは、このようにパノラマ撮影もできます。

SCNモードの設定で、夜景もこのようにきれいに撮影できます。

SCNモードのライブコンポジットモードでは、星空の撮影もできます。

ライブコンポジットモードで5秒間撮影すると、普通の星空が撮影できます。

同じくライブコンポジットモードで10分間撮影すると、このように星の軌跡も撮影できます。

いかがでしたか?

デジカメにはいろいろなボタンがあり、一見して複雑そうですが、思ったよりシンプルだったのではないでしょうか?

一眼レフじゃないデジカメでも、このように結構自由に設定でき、実はなかなか奥が深いんです。

さあ、AUTOモードを卒業して、お気に入りのデジタルカメラで、いろいろな写真を撮ってみましょう!

コメント

[url=https://whyride.info/]whyride[/url]

[url=https://intimkuastrpny.dp.ua/]intimkuastrpny[/url]

Страпоны и фаллопротезы. Выгрести подкатегорию, Безремневые страпоны, Чтобы женщин, Для мужчин, Анальные, Парные, Трусики harness, Насадки чтобы страпонов.

intimkuastrpny

whyride

[url=https://kupit-shkaf-kupe-moskva1.ru/]Шкафы-купе купить[/url]

Мебельная фотофабрика проектирует и изготавливает шкафы-купе на Москве по индивидуальным размерам для жилых равным образом офисных помещений.

Шкафы-купе купить

js加密 hello my website is js加密

vipbet hello my website is vipbet

logo hello my website is logo

idr508 hello my website is idr508

hwtotoe hello my website is hwtotoe

cuquin hello my website is cuquin

slotajib hello my website is slotajib

b88uu hello my website is b88uu

di sini hello my website is di sini

Thanks for sharing excellent informations. Your web-site is so cool. I am impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and simply could not come across. What a great site.

pharmacy price compare

Groin, This is a good website Groin

Inappropriate, This is a good website Inappropriate

Blue pill, This is a good website Blue pill

Nudity, This is a good website Nudity

Graphic, This is a good website Graphic

Vulva, This is a good website Vulva

Erectile, This is a good website Erectile

Tadalafil, This is a good website Tadalafil

Cialis, This is a good website Cialis

safe online pharmacies in canada

Hello! I’ve beren reading yor website forr a while noow

andd finally ggot the bravery too goo ahead and giive youu a shoiut ouut from

New Caney Texas! Jusst wanted to tell you keepp up thee excelllent work!

canadian pharmaceuticals online safe

legitimate online pharmacy

[url=https://kakvybratmasturbator.vn.ua/]Как выбрать мастурбатор[/url]

Несмотря сверху то, яко мастурбаторы отнюдь не имеют длительной истории, на последние чуть-чуть лет потребность в их эпохально выросла. С свежего дизайна, различных видов и расцветок, некоторых даже не без; чехлом, мастурбаторы стали легкодоступны для отдельных девушек.

Как выбрать мастурбатор

trust pharmacy

[url=http://linkedinctptpkje.com]linkedinctptpkje com[/url]

The thorough exemplar to linkedin marketing and finding clients. Here are five ways to find clients middle of LinkedIn.

linkedinctptpkje.com/personal-branding-on-linkedin-guide-build-your-brand-in-important-social-media/

Thank you for sharing excellent informations. Your site is very cool. I’m impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a perfect web site.

Hardcire forceed feminization storiesShow live sexNicile scherziinger assBestt nipple biker rally titsBiblicaql bondage bonbding codependejcy embracinhg eshaping fro loveCohdom indkan sizeGaay palNudde young innocent amateir bbs

girlsGaay maale ffee videoFaat itailpin womenn nudeSaftey soocializing teensArchibe asian movike sexJothika boobVoyuer strip cclub videosShiny ladies tgpOrgasm

by sweedish massageAdult edcort raleighGrndma driinks

lads off spermAlong came com sexyFucing a krean womanTilaa tequilaa getin fuckedNked man aat a manMen woking oon pornGay parents statisticsPhotos sshemale movie freeUk high clss escortsBestt

looking breadts in tthe countryFemale strrip ffor malesNikon fh2

negative sttip hklder foor colscan ls-2000Ebny big juucie ass bootyAuthentikc chicas fuckingBiig dics

cicks truBeeer farts teenSexx lubbock texasDisclosure sex scehe metacafeMultiple speed facial massagerTeen brianaInddependent escort

inn tulsaWath free porn television onlineRatte eemo teensReeal

naked girls from pennslyvania + scrantonHeadd shaved girlsDenim jeajs

vintageAdult friend finder websiteBrussels ssex guideZooe lister upskirtAshamed

and embarrassed small penisExpensive lingerieStriplper clkp guide forr mini-14Monroe washinyton strip clubs nora fatehi breasts Boyfriend’s penis

iss tinyFree teen thunbsHoow to sell vintage

photosFree gajgbang fistfing vdeosYoutube remote control vibrrator publicTeens with dildoos

moviesGayy orbitFree teen young pornFree hott mature upskirtHot lesbian babess sucking titsGayy bqrs ddes moinnes iowaJorson analBillings ten prostituteTeen polrn fhcking suckig bbig

titsCzech escort toursArtificial vagina toyy for menWhere too watch reaql sexVintage color ringPussy black pornDsl

swrvice pproviders virgin islandsWomen sexx iin officeGoup iin ude womanSkinn tiight shiny latx

sexNaked witer foor grkup off womenPantyhose hot storiesJake gyllenhaal hairyBbc asian nnetwork replay

oof friday 3rd novemberTeaching sppecial eduication teensDiaamond dolls escorts

oregonHaardcore xxx women pictures 1280x800Kittle girfl fuckSex pistols something else

free download10 ways dick chaney canAduhlt sppank blogPicgures of jason lewis fromm seex and the cityVagin al fistingMinirs

seex videoDaizie kellogg hawrdcore videoTaboo daad andd

daughter fuckAsiaan sources publicationsPhotoggraphy art nude youing teensMatire wkmen porn tubeAss cheeks

white teeFree galler movcie piicture ssex sexFor vintage gibsonMovies of hoot teenage girlos fuckingRelucant wife videoo stripNo birth confrol sex video freePorn passwords tsTeen girl medium hairstylesC3000b bpttom view smoke detector cameraLiara sexGreensborro

nc kari nakedTannys ith hufe dicksWant tto fuuck my nieceLagina femaale anale

sexJeewelry iin sex annd tthe cityIranian pornFree porrn russian brothelsJacqueline bis nudeKimberly

newsom lingetie picturesHentai hotel boinUsher’s gaay fansFairvilla

aadult noveltysRugh lesbian bonxage fuckingStreaming lesbian videosAddult emoticns

frwe yahooVideos off stripppers strippingI saw mom get

fuckedLonon ontario sex shopTiim escort srvices east bayOlld

gayy men cumingRedhead sexx ipod mp4Hot busty fuckingCozaar

sper crestorBusgy asian mastubatingJapanese interractial lesbiansAngel nud sportSeex before they were

celebritiesParks hiloton rick salomon ssex tapeNeew grannie sex

utubeSexxy denum shorts galleriesActeur pornoFree onmes teen pussyAdjlt

ladybujg halloween costumeValentijnes adul pary

funn gameBlond granny sluts picturesExclusive virggin nude

movieSexy wmen wallpapersMissionardy movies thumbsBust ouyside sexSexx sexsy menHoorny

baaby sitter gettng fuckd picsEmails feom an asshole comShe wants thhe cockSex tall

black womenEnormous bbig thik ggay dicksHottest teewn iin tthe worldB’z

thhe best pleasureFrree adult animaJulinne porn100 naked

gikrl photoIrris johannsen eroticaAskan dick gayy guyLicck mmy

balls andd assholeMove old vido vintageNaked wemonn in teaacher clothsHustler hollywood jobsWmmv

mms teenCaught vibratorFreee hairy blondeFemale masturbation techniques videosSexy langerie picsLa guns pissed mp3Asian warrior tattooSexx surey magazineRumoor wkllis gayEuropean lady sexyAfrican america bbwFreee adult submissive moviesMark dalton nudeDillons firrst lesbian experienceFree sey ipod videosNudde

mqle hand jobRedtube divas trannyCrowfed sian workspaceBlackweell botto richmonnd gangTeeen girls onn girlsFrree conservaorship for

diswabled adultsAva devije vvs 6 dicksNtuaral

breastSouh carolina summer adult softballVintagee style bahing capsFreee mokbile porn virginMann a exual beingBrazilian prn throat fuckedGay men sampleListt off the sexy meen celebsVaccuum heer pussyFeale

domination ides techniquesFemdsom crab crushMasturbation techniqes to increase

staminaMarges boobHooked on phonijcs foor adultFilopino gay boyss sexBreaszt grabbing fightNake lust torrentVintyage transformer

toySexual role play mommyFreee hairy porn videos

medicine from canada with no prescriptions

Free older matue womewn pornReeal adult dollPussy kissing submissivesAdult

slpeepover party gamesAdult stres linn new englandCompilation mmom cum tubeKates nudesMetallica sucking cockAmateur mature bboy seex videoFrree sshemale compllete moviesWomen witrh

hug fake boobsCustom mazde sexual soundsHaiiry glansMothedr son ass lickk suck fuckSex with ministers wifeErotic urbanFrree i

deepthroat hedather brookee videosOversees phon sexBbw bttie iin seatle washington92nd street y

adultPornhub softcoreRemotte asian vibrrator secrtary videoI haad sex wityh my foreskinAdult party deccorations old gjys ruleFreee jaap blowjobsAnaal lesbian strap

onStrip club manjato minnesotaHot pantie pussyBeautiful nked women over 50Shimaho un54 talered

bottom bracketPolish strrip pokerPrint erotiic lingerieYouu porn tamponTeen angels modelsPbss masterpiece lennln nakedWecdings asianAsian massage st loouis

moLesabian japanese pornoFuckig thhe fdmale assJackjiexjagged suckGynno fefish 2010 jelsoft enterprises ltdGrooeing asiansGlorry hole fuck festMale strippr in action galleryBareback goes slutWoman beatig meen cumErogic massage

columbusCounseling courner winfer park sexx abuseGayy ssex stories bdsmKissinbg female brreast kufirana

Explanmt breas recoveryVintage flower post cardMelissa jan hart shhe nakedAsiaqn hair langleyCrossroads fellowship cantataa chopir tern choirGaay amateuir military pornFuuck team fie barbrr shopGayy

simmer camp albertaKeeep fucking that chickenBestt teen bjj

ver galleryBorerd naked menMarua menounos bikini slip

picsHair twat andd buttTwilight amature ssex thumbPree

teern nymphetsMiiss american teenHuman sexual organsStreaaming ashlynn brookke cumshot compilationSexyy pon websitesThe girlhood oof

mafy virginCaitlin dulany sexyTeenhs geting fucked harderNaked streight collage menFrree downloadd gaay vudeo

clipsFlash teen sexx blowjobNudde movestarsYouhng adult lustWatch full

lemgth ebkny teenage pornStriped pantyhoseSexy linguhre strip vidFree adult disposable undergarmentsFemdom podcasts erotic

storiesGiina gershn nude pictureMajalah porrno indo downloadWiffe punishedd for

cheating video pornCompilation videos amateurAmerican safesty razzor vontage

rhodiumCheerleader forced to ccum in publicNegima hentai kaedeCute college ggirls nakedCompare normal breast

too paget’s diseaseBuszty lul lullu bombshellDownlload teachr pornRihanna sexy legs picturesPictures of rupert grint nakedTuube 8 milf sexx

partyClassic bondage jpgFreee online full length hentzi moviesSea asiian menuBlack hsired girs hot teenCouple ree fuck picc teenAdult

pot belly pigGiirl cattches guy watching her masturbateTight jeans biig assGallery mazture

fre mature free matureIsabeli fontana nudeDick gregor footageAdult entertainment mississippiTuutu sex andd thhe cityExplosive orgawm girlsSam heuston sexClip porno sans telechargementAdul cosume halloweeen ssesame streetBdsm pituresBig breast masturbatorsAngeliina joloie free seex picEscort eve weblogTeeen ondage storiesHairy public tubesBreast cancrr ift ideasUpskjrt peking videosXxx mpeg videoCagin cerina fever in nude vincentErotic

educationErtic stroies freeOlld mman por pictureAdult videoo

gardwn city nyYoun thin amaqture ruszian ude

girlsFroom asss tto mouth ashley hazeMoonica temptem teennage

lesbian experienceLilly kwan nake in the streetsLongg toes and sexyBlack reslity prn sitesCaroon hardcore ree videoRainnbow fist t shirtHairry fuck tubesSexy female executiveLarge prnis suckingMainn ggay tubeNonk gayViseosxxx gayBeth petttt nakedMila kunis nuce look a

likeCuuck ppee drinkerInflamed thub jointYoung teeniss no nudeAdult chatt livee modelPornn videos oof big womenSexy lingerie screensaverAnchorage escort servicesMalay artist

sexBukake pee moviesHilden germanhy sexMom dadd daauhter sexTampa gaasparro nnude picsAnije wodld of warcrasft

pornCuming dildosNaked actresse in 2008 moviesTeenn night clubbs iin modestoPornn

breaks into shper bowl broadcastHot hott sex boxx ddrippy

wet gooedy stick pussyAdult frienddfinderBangbrls

cute kacy blowjobNews article aboutt teenJonatyhan jsxson jack offXxx wife

swaap storiesGuuy fucks hhot blonbde niuce assCelebrity nuyde pics

and videosFree parental portn secretBaby tee wantUnbelievable extreme sex70s lesbian poen flms freeAdult asian frse movi woman52 sexx positionTiffany towers lesbian masterbationReall gidls licking pussySexual pursuyits passwolrd and codeFrree nayive american podn trailersAmater big tit home moviesRouugh crying pornThhe adventures of mmr penisXxxx shufuniGenerdic

latex superhero costumeFree firszt gaay seex vidsJellybean fetishVdeo gaallery footjobSexxy cosgroveOldewr meen young womn sexual

picturesPolish teen swallowNatural nude lingerieTeddybear sexAsian porno movirsBrces covered inn cumFreee short mobvile porn clipsTeenn videeo ggame ratingBustgy asians free clipsCht eur exy teenOn lline sexx scenesNeew adult square knotsLyeics to katy

perry’s ur sso gay

canadian pharmacies recommended

[url=https://natjazhnoj-potolok.kiev.ua/]natjazhnoj-potolok.kiev.ua[/url]

Обращаться ко последнему дизайну дома что поделаешь кот особым чуткостью, поэтому эпикризис числом покрытию потолков должно водиться правильным. Натяжные потолки на Киеве являются отличным вариантом, так как город обеспечивают огромной практичности а также дизайна по сопоставленью не без; остальными видами отделки.

natjazhnoj-potolok.kiev.ua

[url=http://www.natjazhnye-potolki-cena.kiev.ua]www.natjazhnye-potolki-cena.kiev.ua[/url]

Яко водворить в жилплощадь свой в доску лапками ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ натяжной потолок с отделанного комплекта? Тот или другой нужны приборы безграмотный засадившие в течение комплект. Тот или иной довольно трудности?

natjazhnye-potolki-cena.kiev.ua

[url=https://krovelnye-materialy.ru/]krovelnye-materialy.ru[/url]

Кровля – прочная защита дома через осадков, зефира (а) также сверхэкстремальных температурных условий. Что ни говорите симпатия тоже играется значительную цена на зрительном внешности здания, подчёркивая его индивидуальность.

krovelnye-materialy.ru

[url=https://krovelnye-materialy.ru/]krovelnye-materialy.ru[/url]

Угол – надежная электрохимзащита дома от осадков, ветра да крайных температурных условий. Однако она тоже представляет главную цена на зрительном облике строения, подчеркивая евонный индивидуальность.

krovelnye-materialy.ru

[url=https://krovelnye-materialy.ru/]krovelnye-materialy.ru[/url]

Кровля – верная защита дома через осадков, ветра (а) также экстремальных температурных условий. Что ни говорите она также играет значительную цена в зрительном облике строения, подчёркивая евонный индивидуальность.

krovelnye-materialy.ru

[url=https://smazkadljaanalnogoseksaghjon.vn.ua/]smazkadljaanalnogoseksaghjon.vn.ua[/url]

Заднепроходная тавот утилизируется для совершенствования качества забаллотировавшей секса. Это случит процесс слабее болезненным и еще расслабляющим, расслабляя тучную кишку. Забаллотировавшего смазка исполнять роль собой продукт природного или искусственного генезиса, широкодоступный чтобы шопинг в течение аптеках или интернет-магазинах.

smazkadljaanalnogoseksaghjon.vn.ua

Пуско-наладочные работы при монтаже сплит систем

установить сплит систему [url=http://www.montazh-split-sistem.ru/]http://www.montazh-split-sistem.ru/[/url].

Cuphead is a classic run and gun action game heavily focused on boss battles. Inspired by cartoons of the 1930s, the visuals and audio are painstakingly created with the same techniques of the era, i.e. traditional hand drawn cel animation, watercolor backgrounds, and original jazz recordings. Cuphead Free Download PC Game pre-installed in direct link. Cuphead was released on Sep 29, 2017 Cuphead Free Download PC Game pre-installed in direct link. Cuphead was released on Sep 29, 2017 Cuphead Free Download PC Game pre-installed in direct link. Cuphead was released on Sep 29, 2017 Cuphead (v1.3.4 & ALL DLC)Size: 4.87 GB Cuphead is a classic run and gun action game heavily focused on boss battles. Inspired by cartoons of the 1930s, the visuals and audio are painstakingly created with the same techniques of the era, i.e. traditional hand drawn cel animation, watercolor backgrounds, and original jazz recordings.

http://www.ywtech.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=20517

How to Play: To start, use your computer mouse to click on the “Human vs CPU” link to play against the computer, or click on the “Human vs Human” to challenge a friend or family member. You use the cursor of your mouse to aim your shot, left click and hold and drag the cue back to add power! Release the click and the shot will be taken then. If you pot your ball, you get another shot. If you miss it will be the turn of your opponent. Before your shot, the balls you need to pot will light up just for some guidance! Good luck! What makes this game enjoyable for long hours is the presence of four different game modes: Play 1 on 1, Play Special, Play Minigames, and Play With Friends. Additionally, the game has a lot of features you can unlock such as cities that offer unique themes on the pool board and custom cue stick designs. It allows players to customize their cue sticks as they plan and take their shots.

[url=http://www.cele-mai-bune-cazinouri-online-ro.com]www.cele-mai-bune-cazinouri-online-ro.com[/url]

The pre-eminent casino in Bucharest. Nov. 2015 Beat live casino in Bucharest, located close to being the urban district center.

cele-mai-bune-cazinouri-online-ro.com

Насладись морем азарта и богатства в нашем казино Пин ап!

казіно пін ап [url=https://www.pinupcasinojdhenecko.vn.ua/]https://www.pinupcasinojdhenecko.vn.ua/[/url].

Экономное и эффективное сельское хозяйство

труба для воды в землю [url=http://ukrtruba.com.ua/]http://ukrtruba.com.ua/[/url].

so much fantastic info on here, : D.

[url=http://www.cazinouri-online-in-romania.com]www.cazinouri-online-in-romania.com[/url]

10 most qualified online casinos owing real cold hard cash: top 10 ranking 2023.

cazinouri-online-in-romania.com/

[url=https://mostbethu.net]mostbet[/url]

Install latest version of the application online casino mostbet – play today!

mostbet

Тренировки на беговой дорожке – идеальный способ сжигания лишних калорий

беговые дорожки [url=begovye-dorozhki.ks.ua]begovye-dorozhki.ks.ua[/url].

Per la prima volta si nota chiaramente la cornice Cerachrome verde e nera, in particolare la corona rolex falsi (insieme alla finestra della data) è stata spostata per la prima volta sul lato sinistro del quadrante.

Какие современные технологии применяются в кондиционерах?

кондиционер в квартиру купить в москве [url=https://kondicionery-v-moskve.ru/]https://kondicionery-v-moskve.ru/[/url].

Купите качественные кондиционеры в известном магазине

Сделайте свой дом комфортным с нашими кондиционерами

Разнообразие кондиционеров в нашем магазине

Выгодные предложения на кондиционеры только у нас

Украсьте свой интерьер с помощью наших кондиционеров

Профессиональный подход к каждому клиенту в нашем магазине

Популярные марки кондиционеров в нашем ассортименте

Устраиваем быструю доставку по всей стране

Снимите жару и усталость с помощью наших кондиционеров

Профессиональная помощь в выборе и установке кондиционеров

Предлагаем услуги по монтажу наших кондиционеров

Низкие затраты на обслуживание с нашими кондиционерами

Наслаждайтесь прохладой в любое время года с нашими кондиционерами

Сэкономьте на покупке кондиционеров в нашем магазине

Высокое качество наших кондиционеров от производителя

Повысьте комфорт для работы с нашими кондиционерами

Организация оптовых поставок при покупке кондиционеров в нашем магазине

Удобный поиск по параметрам кондиционеров на нашем сайте

Эксклюзивные модели в области кондиционирования в нашем магазине

Постоянно обновляемый ассортимент кондиционеров в нашем магазине

кондиционеры в москве [url=http://www.magazin-kondicionerov.ru/]http://www.magazin-kondicionerov.ru/[/url].

So với cách vay vốn trực tiếp thì vay Online giúp ngân hàng lẫn khách hàng tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức nhiều hơn. Theo cách vay này, khách hàng chỉ cần hoàn thành thủ tục trên máy tính, điện thoại và ngân hàng xét duyệt khoản vay qua hệ thống. Không chỉ đơn giản và nhanh chóng, việc siết chặt hoạt động của ứng dụng vay vốn trực tuyến khiến tính minh bạch của khoản vay qua các ứng dụng này trở nên tốt hơn. Vì thế, nếu bị từ chối vay tại ngân hàng hay công ty tài chính, vay vốn từ 2-10 triệu online qua các ứng dụng trực tuyến là một giải pháp tài chính hữu dụng và tiện ích.

https://wiki-wire.win/index.php?title=Có_nên_vay_tiền_mặt_tại_fe_credit

Khi vay mua xe tại VIB Lãi suất mua xe máy trả góp Mcredit hiện nay từ 1,39% tháng trở lên, tùy theo khoản vay, kỳ hạn vay và điều kiện cụ thể của khách hàng mà lãi suất sẽ được Mcredit đưa ra cụ thể cho từng người khác nhau. Thủ tục hành chính tại Ngân hàng gồm: phí đảm bảo tài sản, phí mở tài khỏan, phí công chứng sao y, cà vẹt xe, mua bảo hiểm thân xe trong thời gian vay. Bước 2: Chọn lựa công ty tài chính hay ngân hàng uy tín để vay vốn mua xe trả góp. Bạn sẽ được nhân viên hãng giới thiệu các ngân hàng liên kết với cửa hàng hoặc nếu muốn, cũng có thể tự chọn một địa chỉ uy tín cho mình. Sau đó, khách hàng gặp trực tiếp nhân viên đại diện ngân hàng để hoàn tất các thủ tục mua xe máy trả góp, thẩm định vay vốn.

Revolution of cryptocurrency

the best exchange for cryptocurrency [url=http://www.swapcryptotradecoins.com/]http://www.swapcryptotradecoins.com/[/url].

Стильные pinup-девушки

играть пин ап [url=https://pinupcasinovendfsty.dp.ua/]https://pinupcasinovendfsty.dp.ua/[/url].

[url=http://pinupcasinozendfste.vn.ua]http://pinupcasinozendfste.vn.ua[/url]

Казино всегда привлекали ко себе внимание. Этто ямыжник, где можно хватить лиха близкую везение равным образом осилить основательную необходимую сумму денег.

http://pinupcasinozendfste.vn.ua

После долгих лет нездорового питания, я наконец принял решение изменить свой образ жизни. Благодаря компании “Все соки”, я обзавелся [url=https://blender-bs5.ru/collection/sokovyzhimalki-dlya-granata]соковыжималкой для граната[/url], что позволило мне каждое утро начинать с бодрящего и полезного сока. Это простой шаг, но он кардинально изменил моё самочувствие!

buying prescription drugs in mexico: mexican pharmacy online – mexican pharmacy

http://indianpharmacy.shop/# india online pharmacy

reputable indian online pharmacy

http://canadianpharmacy.pro/# canadian pharmacy prices canadianpharmacy.pro

http://canadianpharmacy.pro/# 77 canadian pharmacy canadianpharmacy.pro

buy prescription drugs from india

mexican pharmacy [url=http://mexicanpharmacy.win/#]mexico pharmacies prescription drugs[/url] mexican drugstore online mexicanpharmacy.win

http://mexicanpharmacy.win/# purple pharmacy mexico price list mexicanpharmacy.win

https://mexicanpharmacy.win/# purple pharmacy mexico price list mexicanpharmacy.win

reputable indian pharmacies

https://mexicanpharmacy.win/# mexican pharmacy mexicanpharmacy.win

I have read some excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you place to make this kind of fantastic informative web site.

http://indianpharmacy.shop/# Online medicine order indianpharmacy.shop

indianpharmacy com

https://canadianpharmacy.pro/# best canadian pharmacy online canadianpharmacy.pro

mexican border pharmacies shipping to usa [url=http://mexicanpharmacy.win/#]online mexican pharmacy[/url] mexico pharmacies prescription drugs mexicanpharmacy.win

http://mexicanpharmacy.win/# best online pharmacies in mexico mexicanpharmacy.win

http://indianpharmacy.shop/# reputable indian online pharmacy indianpharmacy.shop

п»їlegitimate online pharmacies india

http://mexicanpharmacy.win/# best online pharmacies in mexico mexicanpharmacy.win

https://mexicanpharmacy.win/# mexican rx online mexicanpharmacy.win

best canadian pharmacy

world pharmacy india [url=http://indianpharmacy.shop/#]п»їlegitimate online pharmacies india[/url] indian pharmacy paypal indianpharmacy.shop

http://mexicanpharmacy.win/# medicine in mexico pharmacies mexicanpharmacy.win

buy medicines online in india

http://indianpharmacy.shop/# best online pharmacy india indianpharmacy.shop

mexican rx online [url=http://mexicanpharmacy.win/#]mexican pharmacy online[/url] buying prescription drugs in mexico online mexicanpharmacy.win

Acheter mГ©dicaments sans ordonnance sur internet [url=https://levitrasansordonnance.pro/#]Acheter mГ©dicaments sans ordonnance sur internet[/url] Pharmacie en ligne livraison gratuite

http://pharmadoc.pro/# Pharmacie en ligne fiable

pharmacie ouverte: Pharmacie en ligne sans ordonnance – pharmacie ouverte 24/24

Pharmacie en ligne sans ordonnance: PharmaDoc – Pharmacie en ligne livraison gratuite

pharmacie ouverte 24/24 [url=https://pharmadoc.pro/#]PharmaDoc[/url] Pharmacies en ligne certifiГ©es

https://acheterkamagra.pro/# acheter medicament a l etranger sans ordonnance

Viagra homme prix en pharmacie sans ordonnance: viagra sans ordonnance – Viagra femme ou trouver

acheter mГ©dicaments Г l’Г©tranger [url=https://acheterkamagra.pro/#]acheter kamagra site fiable[/url] Pharmacie en ligne sans ordonnance

http://pharmadoc.pro/# Pharmacie en ligne pas cher

acheter mГ©dicaments Г l’Г©tranger

Viagra Pfizer sans ordonnance: Viagra generique en pharmacie – Viagra gГ©nГ©rique pas cher livraison rapide

https://levitrasansordonnance.pro/# Pharmacie en ligne livraison 24h

Pharmacie en ligne fiable [url=http://cialissansordonnance.shop/#]Acheter Cialis[/url] Pharmacie en ligne livraison rapide

п»їpharmacie en ligne: pharmacie en ligne sans ordonnance – Pharmacie en ligne livraison 24h

https://pharmadoc.pro/# Pharmacie en ligne livraison rapide

[url=https://transferairportesfgrdt.com/es/directions/china]transferairportesfgrdt.com/es/directions/china[/url]

Adequate cart to and from the airport in any homeland of the incredible from the air broker. Whizz advantage of high equivalent at suitable prices.

transferairportesfgrdt.com/es/directions/norway/stavanger

acheter medicament a l etranger sans ordonnance: Levitra 20mg prix en pharmacie – Pharmacie en ligne fiable

Pharmacie en ligne livraison 24h: Pharmacie en ligne livraison rapide – acheter medicament a l etranger sans ordonnance

http://pharmadoc.pro/# pharmacie en ligne

pharmacie ouverte 24/24 [url=https://cialissansordonnance.shop/#]Acheter Cialis 20 mg pas cher[/url] Pharmacie en ligne France

Pharmacie en ligne livraison 24h: levitra generique sites surs – Pharmacie en ligne livraison gratuite

https://viagrasansordonnance.pro/# Meilleur Viagra sans ordonnance 24h

Pharmacie en ligne livraison gratuite

https://cialissansordonnance.shop/# Pharmacie en ligne livraison rapide

Acheter mГ©dicaments sans ordonnance sur internet [url=https://levitrasansordonnance.pro/#]Levitra pharmacie en ligne[/url] Pharmacie en ligne fiable

Acheter mГ©dicaments sans ordonnance sur internet: pharmacie en ligne pas cher – Pharmacie en ligne fiable

https://levitrasansordonnance.pro/# pharmacie en ligne

Pharmacie en ligne pas cher: Levitra acheter – acheter mГ©dicaments Г l’Г©tranger

amoxicillin 500 mg price [url=https://amoxicillin.bid/#]generic amoxicillin online[/url] amoxicillin 500 mg cost

https://prednisonetablets.shop/# prednisone for dogs

amoxicillin generic: amoxicillin online canada – where can i buy amoxicillin over the counter uk

20 mg of prednisone: prednisone 21 pack – where to buy prednisone uk

http://clomiphene.icu/# cost of clomid without dr prescription

https://prednisonetablets.shop/# prednisone 2 mg daily

zithromax prescription online [url=https://azithromycin.bid/#]where can i get zithromax[/url] zithromax online australia

2.5 mg prednisone daily: prednisone 4mg tab – buy prednisone online fast shipping

amoxicillin pills 500 mg: purchase amoxicillin 500 mg – amoxicillin online canada

http://ivermectin.store/# ivermectin 500ml

generic clomid [url=http://clomiphene.icu/#]cost generic clomid pills[/url] get cheap clomid online

prednisone 5 mg tablet rx: india buy prednisone online – price of prednisone 5mg

ivermectin pills human: stromectol 3 mg tablets price – ivermectin ireland

http://prednisonetablets.shop/# prednisone 10 mg daily

can i buy prednisone online without prescription [url=https://prednisonetablets.shop/#]prednisone in mexico[/url] prednisone cream

http://prednisonetablets.shop/# prednisone pack

zithromax 250 price: zithromax online paypal – generic zithromax 500mg

http://prednisonetablets.shop/# prednisone in canada

can i get clomid prices [url=https://clomiphene.icu/#]cost cheap clomid without prescription[/url] clomid cheap

ivermectin new zealand: generic ivermectin – stromectol order

where can i buy prednisone without prescription: 50 mg prednisone tablet – prednisone 100 mg

http://prednisonetablets.shop/# buy cheap prednisone

cost of ivermectin cream [url=https://ivermectin.store/#]ivermectin 200mg[/url] stromectol online pharmacy

40 mg prednisone pill: 10mg prednisone daily – ordering prednisone

http://prednisonetablets.shop/# prednisone 10 tablet

http://ivermectin.store/# ivermectin tablet price

amoxicillin 500 mg online: amoxicillin 500mg – buy amoxicillin online without prescription

buy cheap amoxicillin [url=http://amoxicillin.bid/#]order amoxicillin no prescription[/url] amoxicillin 500 mg

cheap clomid without prescription: can i order generic clomid online – where can i get clomid without prescription

http://amoxicillin.bid/# amoxicillin 500mg capsules

buy zithromax without presc: can you buy zithromax over the counter in australia – how to get zithromax over the counter

http://prednisonetablets.shop/# prescription prednisone cost

ivermectin tablet 1mg [url=https://ivermectin.store/#]ivermectin lice[/url] purchase stromectol online

best online pharmacies in mexico [url=https://mexicanpharm.shop/#]Certified Pharmacy from Mexico[/url] mexico pharmacy mexicanpharm.shop

https://mexicanpharm.shop/# best online pharmacies in mexico mexicanpharm.shop

canadian online drugs: Canadian Pharmacy – best rated canadian pharmacy canadianpharm.store

india pharmacy: Indian pharmacy to USA – reputable indian pharmacies indianpharm.store

https://canadianpharm.store/# my canadian pharmacy reviews canadianpharm.store

mexican drugstore online [url=http://mexicanpharm.shop/#]Online Mexican pharmacy[/url] medication from mexico pharmacy mexicanpharm.shop

https://canadianpharm.store/# canadian pharmacies online canadianpharm.store

mexican mail order pharmacies: Online Pharmacies in Mexico – medication from mexico pharmacy mexicanpharm.shop

canadian pharmacy online store: Canadian International Pharmacy – canada drugs canadianpharm.store

https://mexicanpharm.shop/# mexican online pharmacies prescription drugs mexicanpharm.shop

purple pharmacy mexico price list [url=http://mexicanpharm.shop/#]Certified Pharmacy from Mexico[/url] mexico pharmacies prescription drugs mexicanpharm.shop

mexico pharmacy: Certified Pharmacy from Mexico – mexico pharmacy mexicanpharm.shop

http://mexicanpharm.shop/# mexican pharmaceuticals online mexicanpharm.shop

reputable indian online pharmacy: order medicine from india to usa – indian pharmacy paypal indianpharm.store

pharmacies in mexico that ship to usa [url=http://mexicanpharm.shop/#]buying prescription drugs in mexico[/url] best online pharmacies in mexico mexicanpharm.shop

best canadian online pharmacy reviews: Certified Online Pharmacy Canada – certified canadian international pharmacy canadianpharm.store

top 10 pharmacies in india: order medicine from india to usa – mail order pharmacy india indianpharm.store

https://mexicanpharm.shop/# best online pharmacies in mexico mexicanpharm.shop

https://canadianpharm.store/# legal to buy prescription drugs from canada canadianpharm.store

canada ed drugs: Canada Pharmacy online – drugs from canada canadianpharm.store

canadian pharmacy 1 internet online drugstore [url=https://canadianpharm.store/#]Canadian International Pharmacy[/url] buy drugs from canada canadianpharm.store

mexican border pharmacies shipping to usa: Online Mexican pharmacy – п»їbest mexican online pharmacies mexicanpharm.shop

https://canadianpharm.store/# canadapharmacyonline legit canadianpharm.store

best canadian pharmacy to order from: Licensed Online Pharmacy – thecanadianpharmacy canadianpharm.store

buying prescription drugs in mexico [url=http://mexicanpharm.shop/#]Online Pharmacies in Mexico[/url] medication from mexico pharmacy mexicanpharm.shop

http://canadianpharm.store/# canadian pharmacy king reviews canadianpharm.store

best india pharmacy: reputable indian pharmacies – buy prescription drugs from india indianpharm.store

indianpharmacy com: order medicine from india to usa – top online pharmacy india indianpharm.store

http://canadianpharm.store/# canada rx pharmacy canadianpharm.store

canadian world pharmacy [url=http://canadianpharm.store/#]Canadian Pharmacy[/url] canadian mail order pharmacy canadianpharm.store

best canadian online pharmacy: Canada Pharmacy online – canadian pharmacy meds canadianpharm.store

ed meds online canada: Canadian International Pharmacy – canadian mail order pharmacy canadianpharm.store

http://canadianpharm.store/# best canadian pharmacy to order from canadianpharm.store

[url=https://pinuputhezin.com/]pinuputhezin.com/[/url]

Stickpin Up Casino is the seemly website of the renowned online casino for players from Brazil.

pinuputhezin.com/

http://mexicanpharm.shop/# pharmacies in mexico that ship to usa mexicanpharm.shop

п»їlegitimate online pharmacies india: Indian pharmacy to USA – п»їlegitimate online pharmacies india indianpharm.store

п»їlegitimate online pharmacies india [url=https://indianpharm.store/#]Indian pharmacy to USA[/url] india pharmacy mail order indianpharm.store

india pharmacy: international medicine delivery from india – reputable indian pharmacies indianpharm.store

http://canadianpharm.store/# canadian world pharmacy canadianpharm.store

reputable mexican pharmacies online: Certified Pharmacy from Mexico – mexico pharmacies prescription drugs mexicanpharm.shop

п»їbest mexican online pharmacies [url=http://mexicanpharm.shop/#]Online Pharmacies in Mexico[/url] mexico drug stores pharmacies mexicanpharm.shop

http://canadianpharm.store/# canadian drugstore online canadianpharm.store

mexican rx online: Online Mexican pharmacy – mexican border pharmacies shipping to usa mexicanpharm.shop

mexican online pharmacies prescription drugs: Certified Pharmacy from Mexico – mexican pharmaceuticals online mexicanpharm.shop

Эксклюзивное пин-ап казино

melhores cassinos online brasil [url=http://www.pinupcasinojenzolo.com]http://www.pinupcasinojenzolo.com[/url].

https://mexicanpharm.shop/# buying from online mexican pharmacy mexicanpharm.shop

canadian neighbor pharmacy [url=http://canadianpharm.store/#]Pharmacies in Canada that ship to the US[/url] reputable canadian pharmacy canadianpharm.store

Открой мир казино пин-ап

melhores sites de apostas cassino [url=http://www.pinupcasinojenzolo.com/]http://www.pinupcasinojenzolo.com/[/url].

http://indianpharm.store/# india pharmacy indianpharm.store

canada ed drugs: canada drug pharmacy – legitimate canadian pharmacy online canadianpharm.store

top 10 online pharmacy in india: order medicine from india to usa – top online pharmacy india indianpharm.store

world pharmacy india [url=http://indianpharm.store/#]international medicine delivery from india[/url] india pharmacy indianpharm.store

https://indianpharm.store/# top 10 online pharmacy in india indianpharm.store

Yes, you can play free slots online in the US. Many online casinos and gaming platforms offer free slot games without the need to download or register an account. You can play over 13,000 free slot games here at Casino.org! Game Exclusions: Usually a free spins offer will be limited to only one slot game. This isn’t always the case, but it’s best to assume you won’t have the freedom to choose which game to play out your free spins on unless stated otherwise. Our free spins welcome bonus also acts as a mobile casino no deposit bonus because our slot games are playable on mobile devices. Slots are among the most popular games that you find at online casinos; this is easily established by the sheer number of slots you get – they far outnumber the other games on offer at most online casinos. That is why the free spins bonus is one of the most popular of all online casino bonuses. You get this bonus at different times at the online casino you are playing at:

http://trentonqduk240.theburnward.com/mobile-casino-app-win-real-money

Welcome to the Pulse Community! We will now be sending you a daily newsletter on news, entertainment and more. Also join us across all of our other channels – we love to be connected! ECL Entertainment and Clairvest plan to open a gaming hall with historic horse racing machines. Join the Live! Rewards® program today to experience a vast array of incredible rewards, voted by readers of USA TODAY as one of the nation’s top casino loyalty programs. Hanging from the ceiling on Cascade Architectural’s Aluminum Secura Track, the Brite Pearl Grey powder-coated curtains diffuse light, provide dimension to the open casino floor without the need to construct solid walls, and add a unique, eye-catching feature. Sweepstakes casino players work a lot like other online casino platforms in legal states such as Michigan or Pennsylvania online casinos. Players can sign up or log in and enjoy casino-style games. Instead of risking real money, however, players use Gold Coins (or a similar currency) to play for fun.

canadian pharmacies list [url=http://canadadrugs.pro/#]canadian online pharmacies not requiring a prescription[/url] canadian prescriptions online

https://canadadrugs.pro/# discount canadian pharmacy

list of reputable canadian pharmacies: superstore pharmacy online – canada mail pharmacy

trusted canadian online pharmacy: amazon pharmacy drug prices – trusted canadian online pharmacy

https://canadadrugs.pro/# top canadian pharmacies

on line pharmacy with no prescriptions [url=http://canadadrugs.pro/#]canadian pharmacy non prescription[/url] internet pharmacy list

http://canadadrugs.pro/# mexican pharmacy online reviews

online meds no rx reliable [url=https://canadadrugs.pro/#]the best canadian pharmacy[/url] perscription drugs without perscription

canada pharmacies online pharmacy: cheapest canadian online pharmacy – drugs online

canada rx: canadian pharmacy no rx – canada drugs without prescription

http://canadadrugs.pro/# top rated canadian pharmacies

https://canadadrugs.pro/# canadian drug pharmacy

canadian pharmacy prices [url=http://canadadrugs.pro/#]canadian online pharmacies prescription drugs[/url] canada medications

best canadian drug prices [url=http://canadadrugs.pro/#]pain meds online without doctor prescription[/url] canadian drugs pharmacy

drugs from canada with prescription: canada pharmaceutical online ordering – online pharmacies canadian

http://canadadrugs.pro/# most reputable canadian pharmacy

mexican pharmacy list: canadian pharmacies selling cialis – buy prescription drugs canada

canadian pharmacy non prescription: best online international pharmacies – canadian pharmacy without a prescription

cheap drug prices [url=http://canadadrugs.pro/#]online pharmacies no prescription required pain medication[/url] trust online pharmacy

canadian prescription pharmacy: best canadian drugstore – discount drugs canada

internet pharmacy: canadian pharmacy no rx needed – canada drugs

https://canadadrugs.pro/# mexican pharmacy online no prescription

https://canadadrugs.pro/# pharmacy drug store

my discount pharmacy [url=http://canadadrugs.pro/#]24 hour pharmacy[/url] canadian drugs online pharmacy

top mail order pharmacies in usa [url=https://canadadrugs.pro/#]price medication[/url] online pharmacy no prescriptions

legitimate canadian pharmacies online: overseas pharmacies – canadian online pharmacies ratings

http://canadadrugs.pro/# mail order canadian drugs

rx online: online canadian pharmacy – reliable online canadian pharmacy

http://canadadrugs.pro/# discount drugs

https://canadadrugs.pro/# the best canadian online pharmacy

certified mexican pharmacy [url=http://canadadrugs.pro/#]cheapest canadian pharmacy[/url] buy prescription drugs online

most reliable online pharmacy: canadian prescription costs – real canadian pharmacy

Реєстрація в клубі пін ап

популярні казино [url=http://www.pinupcasinolfsesn.kiev.ua]http://www.pinupcasinolfsesn.kiev.ua[/url] .

canadian pharmacies that sell viagra: best canadian mail order pharmacies – cheap medications

canadian pharmacy reviews: canadapharmacyonline.com – pharmacies with no prescription

http://canadadrugs.pro/# canadian rx

Эксклюзивное пин-ап казино

melhor site de apostas cassino [url=https://pinupcasinojenzolo.com/]https://pinupcasinojenzolo.com/[/url].

cheapest canadian online pharmacy: online drugstore – canadian pharmacy tadalafil

Настоящий пин-ап стиль в казино

cassino pin up [url=pinupcasinojenzolo.com]pinupcasinojenzolo.com[/url].

Приготовься к казино пин-ап

jogos cassino online [url=https://www.pinupcasinojenzolo.com]https://www.pinupcasinojenzolo.com[/url].

http://canadadrugs.pro/# canadian meds

mexico pharmacy order online: real canadian pharmacy – canadian pharmaceuticals online reviews

https://canadadrugs.pro/# trusted canadian pharmacy

online pharmacy no prescription [url=http://canadadrugs.pro/#]online canadian discount pharmacy[/url] online pharmacy with no prescription

http://canadadrugs.pro/# compare medication prices

global pharmacy canada: safe canadian pharmacy – discount pharmacy coupons

SAT and S are commonly used as abbreviations for sats. Si desea convertir su Satoshi en efectivo, debería encontrar personas que estén dispuestas a cambiar su Satoshi por dinero fiduciario. Otra forma es comprar un producto utilizando su Satoshi y luego, cuando ya tenga el producto, busque personas que quieran comprarlo en efectivo. BlockFi allows users to enjoy cash backs of about 0.25% in all eligible trades, 1.5% in crypto for each purchase, and 2% cashback after spending $50K annually. Although the cashback is not big, it is a good way to stack sats for crypto enthusiasts. Teams For SATS to reach 1 cent, it would need to increase by 13 times. At 1 cent, 1000SATS’s Market Cap will be $20 Billion. If SATS were to grow at a rate of 25% each year, it would take about 12 years to reach 1 cent. Let us evaluate this data

http://www.shcszx.cn/xinwen/258604.html

If you prefer using wire transfers and looking for a simple way on how to buy Dogecoin cryptocurrency with a bank transfer, we’ve got a solution for you. At CEX.IO you can top up your balance using: To receive your free Dogecoin (DOGE), all you have to do is sign up for an account on Idle-Empire, answer a few paid surveys, watch videos, or complete offers and quickly redeem your points for Dogecoin. We’ll send DOGE directly to a wallet address of your choice. This can be an exchange, a service, or the wallet on your local computer. After receiving your coins, you’re free to use them however you like. We have gifted over $8.1 million dollars worth of rewards since 2015 and we want you to have your share! Check out the site ranked first on our list if you want to experience the best online venue to play Dogecoin casino games. Our team has put this list together, so you have multiple options besides our top pick. We will happily substitute any of these sites if a better opportunity comes up in the future. It’s worth visiting the page occasionally to see if there isn’t a new crypto casino offering better conditions to Dogecoin gamblers.

http://canadadrugs.pro/# on line pharmacy with no prescriptions

canada pharmacies online pharmacy: mexican drug pharmacy – certified canadian pharmacies

canadian pharmacies recommended by aarp: canada pharmacy online no script – giant discount pharmacy

cheap drugs canada [url=https://canadadrugs.pro/#]top mexican pharmacies[/url] reputable mexican pharmacies

best medication for ed [url=http://edpill.cheap/#]over the counter erectile dysfunction pills[/url] mens ed pills

http://edpill.cheap/# online ed pills

reputable canadian online pharmacies: canadian mail order pharmacy – online canadian drugstore

Keyloggers are currently the most popular way of tracking software, they are used to get the characters entered on the keyboard. Including search terms entered in search engines, email messages sent and chat content, etc.

https://certifiedpharmacymexico.pro/# mexico pharmacies prescription drugs

prescription meds without the prescriptions [url=http://edwithoutdoctorprescription.pro/#]generic cialis without a doctor prescription[/url] online prescription for ed meds

https://certifiedpharmacymexico.pro/# mexican drugstore online

best ed pills non prescription: buy prescription drugs online – generic viagra without a doctor prescription

buy prescription drugs online [url=http://edwithoutdoctorprescription.pro/#]ed pills without doctor prescription[/url] real cialis without a doctor’s prescription

http://canadianinternationalpharmacy.pro/# pet meds without vet prescription canada

real viagra without a doctor prescription: cheap cialis – how to get prescription drugs without doctor

https://edpill.cheap/# generic ed drugs

canadian discount pharmacy [url=https://canadianinternationalpharmacy.pro/#]best canadian pharmacy online[/url] canadian pharmacy no scripts

http://canadianinternationalpharmacy.pro/# canadian world pharmacy

https://edwithoutdoctorprescription.pro/# buy prescription drugs from canada cheap

best ed pills non prescription [url=https://edwithoutdoctorprescription.pro/#]generic cialis without a doctor prescription[/url] online prescription for ed meds

http://certifiedpharmacymexico.pro/# mexico pharmacy

ed medications online: buy erection pills – best drug for ed

cialis without doctor prescription [url=http://edwithoutdoctorprescription.pro/#]cialis without a doctor prescription[/url] best non prescription ed pills

reputable indian online pharmacy: top 10 online pharmacy in india – reputable indian pharmacies

https://certifiedpharmacymexico.pro/# mexican pharmacy

buy prescription drugs online without [url=https://edwithoutdoctorprescription.pro/#]non prescription erection pills[/url] real cialis without a doctor’s prescription

http://edwithoutdoctorprescription.pro/# real cialis without a doctor’s prescription

http://edwithoutdoctorprescription.pro/# non prescription ed pills

best canadian online pharmacy [url=https://canadianinternationalpharmacy.pro/#]buy drugs from canada[/url] canadian pharmacy in canada

buying prescription drugs in mexico: medicine in mexico pharmacies – mexican mail order pharmacies

http://edpill.cheap/# medication for ed

online shopping pharmacy india [url=https://medicinefromindia.store/#]top 10 online pharmacy in india[/url] indianpharmacy com

http://edpill.cheap/# erectile dysfunction drugs

india pharmacy [url=https://medicinefromindia.store/#]mail order pharmacy india[/url] indian pharmacy

https://edpill.cheap/# cheap erectile dysfunction pill

best online pharmacy india [url=http://medicinefromindia.store/#]mail order pharmacy india[/url] best online pharmacy india

canadian pharmacy in canada: best canadian pharmacy to buy from – canada ed drugs

https://certifiedpharmacymexico.pro/# mexican border pharmacies shipping to usa

Online medicine home delivery [url=https://medicinefromindia.store/#]best online pharmacy india[/url] online pharmacy india

https://edwithoutdoctorprescription.pro/# buy prescription drugs

How to recover deleted mobile text messages? There is no recycle bin for text messages, so how to restore text messages after deleting them?

http://medicinefromindia.store/# indian pharmacies safe

vipps canadian pharmacy [url=https://canadianinternationalpharmacy.pro/#]canadian pharmacy online reviews[/url] canadian pharmacy oxycodone

https://edwithoutdoctorprescription.pro/# ed prescription drugs

mexican pharmacy without prescription: cialis without a doctor prescription – online prescription for ed meds

pharmacies in mexico that ship to usa [url=http://certifiedpharmacymexico.pro/#]buying from online mexican pharmacy[/url] mexican rx online

http://edwithoutdoctorprescription.pro/# buy prescription drugs without doctor

best pill for ed [url=https://edpill.cheap/#]ed drugs compared[/url] best ed pills online

https://canadianinternationalpharmacy.pro/# safe canadian pharmacies

http://medicinefromindia.store/# indianpharmacy com

prescription meds without the prescriptions [url=https://edwithoutdoctorprescription.pro/#]ed pills without doctor prescription[/url] viagra without doctor prescription amazon

http://edpill.cheap/# ed treatment review

top online pharmacy india: top online pharmacy india – reputable indian pharmacies

best pills for ed [url=http://edpill.cheap/#]non prescription erection pills[/url] ed medications

http://edwithoutdoctorprescription.pro/# buy prescription drugs from canada

canadian pharmacy sarasota [url=http://canadianinternationalpharmacy.pro/#]canada drugstore pharmacy rx[/url] 77 canadian pharmacy

http://certifiedpharmacymexico.pro/# mexico pharmacy

mexican pharmaceuticals online [url=http://mexicanph.shop/#]mexican pharmacy[/url] best online pharmacies in mexico

mexican rx online pharmacies in mexico that ship to usa mexico drug stores pharmacies

http://mexicanph.com/# buying prescription drugs in mexico

buying from online mexican pharmacy [url=https://mexicanph.com/#]medicine in mexico pharmacies[/url] mexico drug stores pharmacies

п»їbest mexican online pharmacies [url=http://mexicanph.com/#]buying from online mexican pharmacy[/url] mexican pharmacy

mexico pharmacy purple pharmacy mexico price list buying prescription drugs in mexico online

mexican online pharmacies prescription drugs [url=https://mexicanph.com/#]mexican border pharmacies shipping to usa[/url] mexican online pharmacies prescription drugs

mexico drug stores pharmacies mexico drug stores pharmacies mexico pharmacy

https://mexicanph.com/# buying prescription drugs in mexico

medication from mexico pharmacy

mexican online pharmacies prescription drugs [url=https://mexicanph.com/#]mexican mail order pharmacies[/url] reputable mexican pharmacies online

mexican border pharmacies shipping to usa reputable mexican pharmacies online purple pharmacy mexico price list

https://mexicanph.shop/# medicine in mexico pharmacies

reputable mexican pharmacies online

mexican drugstore online buying prescription drugs in mexico п»їbest mexican online pharmacies

mexican rx online [url=http://mexicanph.com/#]mexican rx online[/url] mexico drug stores pharmacies

mexican pharmacy [url=https://mexicanph.shop/#]purple pharmacy mexico price list[/url] mexican rx online

http://mexicanph.shop/# mexico drug stores pharmacies

medicine in mexico pharmacies [url=http://mexicanph.com/#]best online pharmacies in mexico[/url] reputable mexican pharmacies online

mexico pharmacies prescription drugs [url=http://mexicanph.shop/#]medicine in mexico pharmacies[/url] mexico drug stores pharmacies

mexican pharmaceuticals online п»їbest mexican online pharmacies mexican border pharmacies shipping to usa

http://mexicanph.com/# purple pharmacy mexico price list

mexican border pharmacies shipping to usa

mexico pharmacies prescription drugs [url=http://mexicanph.shop/#]mexican online pharmacies prescription drugs[/url] mexican pharmaceuticals online

mexican rx online [url=https://mexicanph.shop/#]mexican online pharmacies prescription drugs[/url] п»їbest mexican online pharmacies

mexican drugstore online mexican pharmaceuticals online mexico drug stores pharmacies

http://mexicanph.shop/# purple pharmacy mexico price list

pharmacies in mexico that ship to usa [url=http://mexicanph.com/#]buying from online mexican pharmacy[/url] mexican rx online

medication from mexico pharmacy pharmacies in mexico that ship to usa reputable mexican pharmacies online

mexican border pharmacies shipping to usa [url=https://mexicanph.shop/#]mexican rx online[/url] buying prescription drugs in mexico online

https://mexicanph.shop/# mexican rx online

mexican pharmaceuticals online

best online pharmacies in mexico [url=http://mexicanph.com/#]mexican mail order pharmacies[/url] mexican online pharmacies prescription drugs

mexican online pharmacies prescription drugs pharmacies in mexico that ship to usa mexico pharmacies prescription drugs

medication from mexico pharmacy [url=http://mexicanph.shop/#]best online pharmacies in mexico[/url] mexico drug stores pharmacies

reputable mexican pharmacies online mexican drugstore online buying prescription drugs in mexico

mexican online pharmacies prescription drugs buying prescription drugs in mexico mexican online pharmacies prescription drugs

http://mexicanph.com/# buying from online mexican pharmacy

buying prescription drugs in mexico online [url=https://mexicanph.com/#]reputable mexican pharmacies online[/url] mexican drugstore online

buying prescription drugs in mexico online reputable mexican pharmacies online mexican online pharmacies prescription drugs

mexican online pharmacies prescription drugs [url=http://mexicanph.com/#]mexico pharmacies prescription drugs[/url] п»їbest mexican online pharmacies

mexican pharmaceuticals online reputable mexican pharmacies online buying prescription drugs in mexico

mexico drug stores pharmacies mexican drugstore online pharmacies in mexico that ship to usa

buying prescription drugs in mexico online best mexican online pharmacies mexico drug stores pharmacies

mexican drugstore online п»їbest mexican online pharmacies mexico pharmacies prescription drugs

http://mexicanph.com/# medication from mexico pharmacy

mexican online pharmacies prescription drugs

buying prescription drugs in mexico online [url=https://mexicanph.com/#]best online pharmacies in mexico[/url] buying prescription drugs in mexico online

mexican mail order pharmacies mexican drugstore online pharmacies in mexico that ship to usa

medication from mexico pharmacy п»їbest mexican online pharmacies buying prescription drugs in mexico online

mexico drug stores pharmacies buying from online mexican pharmacy medication from mexico pharmacy

mexican online pharmacies prescription drugs mexican drugstore online pharmacies in mexico that ship to usa

mexico drug stores pharmacies [url=https://mexicanph.com/#]pharmacies in mexico that ship to usa[/url] mexican pharmacy

best mexican online pharmacies pharmacies in mexico that ship to usa mexican mail order pharmacies

Ремонтная смесь: лучший выбор для идеального результата

качество смеси [url=http://www.remontnaja-smes-dlja-kirpichnoj-kladki.ru]http://www.remontnaja-smes-dlja-kirpichnoj-kladki.ru[/url] .

reputable mexican pharmacies online mexico drug stores pharmacies mexican border pharmacies shipping to usa

buying from online mexican pharmacy buying prescription drugs in mexico mexico drug stores pharmacies

mexican rx online [url=https://mexicanph.shop/#]mexican border pharmacies shipping to usa[/url] mexico pharmacy

http://mexicanph.com/# mexican border pharmacies shipping to usa

mexican mail order pharmacies [url=http://mexicanph.shop/#]purple pharmacy mexico price list[/url] reputable mexican pharmacies online

Бездоганний стиль пін ап

ігри казіно [url=pinupcasinoqgcvbisd.kiev.ua]pinupcasinoqgcvbisd.kiev.ua[/url] .

mexico drug stores pharmacies purple pharmacy mexico price list buying prescription drugs in mexico

medication from mexico pharmacy reputable mexican pharmacies online mexican pharmacy

mexican pharmaceuticals online mexico pharmacies prescription drugs pharmacies in mexico that ship to usa

http://mexicanph.com/# reputable mexican pharmacies online

mexico drug stores pharmacies

buying from online mexican pharmacy [url=http://mexicanph.com/#]pharmacies in mexico that ship to usa[/url] mexican online pharmacies prescription drugs

medicine in mexico pharmacies medicine in mexico pharmacies best online pharmacies in mexico

buying from online mexican pharmacy п»їbest mexican online pharmacies mexican pharmaceuticals online

mexican drugstore online medication from mexico pharmacy medicine in mexico pharmacies

mexican drugstore online [url=http://mexicanph.com/#]mexican pharmaceuticals online[/url] mexico drug stores pharmacies

buying from online mexican pharmacy medicine in mexico pharmacies purple pharmacy mexico price list

mexican border pharmacies shipping to usa mexico drug stores pharmacies mexico pharmacy

[url=https://www.xbet-france.com]xbet-france.com[/url]

Working 1xbet representation for entering the stiff website of the bookmaker. Say it to listing with 1xBet.

https://xbet-france.com

mexico pharmacies prescription drugs mexico pharmacies prescription drugs medicine in mexico pharmacies

best online pharmacies in mexico [url=https://mexicanph.com/#]mexican pharmaceuticals online[/url] mexico pharmacy

mexico pharmacy best online pharmacies in mexico purple pharmacy mexico price list

https://mexicanph.com/# mexican pharmaceuticals online

п»їbest mexican online pharmacies [url=http://mexicanph.shop/#]buying prescription drugs in mexico[/url] medicine in mexico pharmacies

mexican mail order pharmacies mexico drug stores pharmacies pharmacies in mexico that ship to usa

buying from online mexican pharmacy mexican pharmacy mexico drug stores pharmacies

mexico drug stores pharmacies [url=https://mexicanph.com/#]mexican rx online[/url] mexican mail order pharmacies

https://mexicanph.com/# buying prescription drugs in mexico online

reputable mexican pharmacies online

pharmacies in mexico that ship to usa pharmacies in mexico that ship to usa buying prescription drugs in mexico

mexico pharmacy reputable mexican pharmacies online mexico pharmacies prescription drugs

purple pharmacy mexico price list purple pharmacy mexico price list mexican pharmaceuticals online

best online pharmacies in mexico mexican pharmaceuticals online mexico drug stores pharmacies

mexican pharmacy [url=http://mexicanph.com/#]buying prescription drugs in mexico[/url] pharmacies in mexico that ship to usa

mexico drug stores pharmacies mexico pharmacies prescription drugs mexican rx online

mexico pharmacy mexican drugstore online pharmacies in mexico that ship to usa

medication from mexico pharmacy mexican pharmaceuticals online medicine in mexico pharmacies

pharmacies in mexico that ship to usa mexican rx online purple pharmacy mexico price list

buying from online mexican pharmacy mexican pharmaceuticals online buying from online mexican pharmacy

mexico pharmacy best online pharmacies in mexico best mexican online pharmacies

medication from mexico pharmacy [url=https://mexicanph.com/#]mexican pharmaceuticals online[/url] medication from mexico pharmacy

http://mexicanph.shop/# mexican rx online

mexican rx online [url=https://mexicanph.com/#]buying prescription drugs in mexico online[/url] medication from mexico pharmacy

pharmacies in mexico that ship to usa buying prescription drugs in mexico mexican online pharmacies prescription drugs

medicine in mexico pharmacies mexican border pharmacies shipping to usa medication from mexico pharmacy

http://mexicanph.com/# reputable mexican pharmacies online

п»їbest mexican online pharmacies

mexican drugstore online mexican drugstore online reputable mexican pharmacies online

buying prescription drugs in mexico online mexican pharmaceuticals online reputable mexican pharmacies online

mexican drugstore online [url=http://mexicanph.com/#]pharmacies in mexico that ship to usa[/url] medicine in mexico pharmacies

mexico pharmacy mexican pharmaceuticals online medication from mexico pharmacy

mexican rx online reputable mexican pharmacies online mexican rx online

mexico pharmacies prescription drugs purple pharmacy mexico price list medicine in mexico pharmacies

medicine in mexico pharmacies [url=https://mexicanph.com/#]reputable mexican pharmacies online[/url] medicine in mexico pharmacies

best online pharmacies in mexico mexican online pharmacies prescription drugs mexican drugstore online

mexican border pharmacies shipping to usa mexican border pharmacies shipping to usa medication from mexico pharmacy

mexico drug stores pharmacies mexican mail order pharmacies best online pharmacies in mexico

mexico pharmacy purple pharmacy mexico price list buying from online mexican pharmacy

mexican pharmacy mexican rx online mexican mail order pharmacies

https://mexicanph.com/# mexican border pharmacies shipping to usa

mexico pharmacies prescription drugs [url=http://mexicanph.shop/#]reputable mexican pharmacies online[/url] mexican rx online

buying prescription drugs in mexico online mexican rx online purple pharmacy mexico price list

http://mexicanph.com/# mexican drugstore online

reputable mexican pharmacies online

medicine in mexico pharmacies mexico pharmacy mexican border pharmacies shipping to usa

mexican mail order pharmacies best online pharmacies in mexico mexico drug stores pharmacies

purple pharmacy mexico price list buying from online mexican pharmacy mexican mail order pharmacies

mexico drug stores pharmacies mexico pharmacy mexico drug stores pharmacies

amoxicillin generic brand: generic amoxicillin cost – generic for amoxicillin

amoxicillin 500 mg online [url=https://amoxil.cheap/#]amoxicillin discount[/url] order amoxicillin online

http://lisinopril.top/# lisinopril brand name in usa

buy amoxicillin 500mg online: generic amoxicillin 500mg – can i buy amoxicillin over the counter in australia

http://amoxil.cheap/# amoxicillin online without prescription

lasix 100 mg tablet: Over The Counter Lasix – lasix pills

https://lisinopril.top/# lisinopril 2

prednisone 20mg prices [url=https://buyprednisone.store/#]5 prednisone in mexico[/url] prednisone 5 mg

how much does ivermectin cost: ivermectin tablet price – ivermectin usa

http://buyprednisone.store/# prednisone over the counter south africa

https://furosemide.guru/# buy furosemide online

lisinopril 5 mg tablet price in india [url=http://lisinopril.top/#]zestril 5 mg tablet[/url] lisinopril from mexico

lasix dosage: Buy Furosemide – lasix tablet

http://amoxil.cheap/# amoxicillin capsules 250mg

where to buy prednisone 20mg no prescription [url=http://buyprednisone.store/#]buying prednisone[/url] prednisone pills 10 mg

stromectol drug: ivermectin cost canada – stromectol xl

https://stromectol.fun/# minocycline coupon

https://lisinopril.top/# lisinopril 10 mg canada cost

Buy Online Ivermectin/Stromectol Now [url=https://stromectol.fun/#]stromectol ivermectin buy[/url] ivermectin 200

prednisone 20mg nz: buy prednisone with paypal canada – prednisone over the counter south africa

https://buyprednisone.store/# cheap generic prednisone

lasix side effects: Over The Counter Lasix – lasix dosage

order prednisone from canada: generic prednisone 10mg – prednisone for sale online

https://amoxil.cheap/# amoxicillin canada price

lasix furosemide 40 mg [url=https://furosemide.guru/#]lasix dosage[/url] lasix online

http://furosemide.guru/# lasix generic

buy prednisone online without a prescription [url=https://buyprednisone.store/#]prednisone 50 mg buy[/url] price of prednisone tablets

zestril 5 mg tablet: lisinopril generic price comparison – lisinopril brand name in india

https://stromectol.fun/# price of ivermectin

prednisone 10mg: 5 mg prednisone daily – prednisone 1 mg tablet

https://stromectol.fun/# minocycline 100

https://amoxil.cheap/# order amoxicillin online

prednisone buying: prednisone prescription online – buy 10 mg prednisone

stromectol uk [url=https://stromectol.fun/#]purchase ivermectin[/url] ivermectin lotion cost

[url=https://pin-up-casino-official-play.com/]pin-up-casino-official-play.com[/url]

Перейти на личный кабинет. Выжать сверху кнопочку «Шлифкус». Сделать свой выбор с избранием пригодной системы, удостоверить сумму депо и нажать «Пополнить». Система неумышленно разинет шлиф, где что поделаешь заполнить обстановка стиры, сверху каковую будет производиться депозит.

Яко можно сфабриковать вместе с бонусами на пин ап?

Чтоб отыграть тантьема, игрок повинен совершить суперэкспресс ставки со действительного счета, превышающие необходимую сумму бонуса на 5 раз. В ТЕЧЕНИЕ чума идут только «экспрессы» через 3-х мероприятию со коэффициентами через 1.40 для любого события. Обдумываются условия с разделов «Лайв» и «Линия».

pin-up-casino-official-login.com

http://amoxil.cheap/# amoxicillin over the counter in canada

generic prednisone cost: prednisone for cheap – over the counter prednisone medicine

prednisone brand name us: 5 mg prednisone daily – prednisone generic brand name

http://lisinopril.top/# lisinopril 30 mg tablet

https://stromectol.fun/# ivermectin 3

lasix 100 mg tablet [url=https://furosemide.guru/#]Buy Lasix[/url] lasix uses

amoxicillin online pharmacy [url=http://amoxil.cheap/#]prescription for amoxicillin[/url] amoxicillin pharmacy price

lasix generic name: Buy Furosemide – lasix pills

http://furosemide.guru/# lasix 100 mg tablet

1xBet: Your Ultimate Betting Destination

1xbet com app download [url=https://1xbet-app-download-ar.com/#1xbet-programs]1xbet programs[/url] .

ivermectin tablet price: ivermectin 500mg – ivermectin 1% cream generic

amoxicillin without a prescription: amoxicillin canada price – cheap amoxicillin 500mg

https://buyprednisone.store/# purchase prednisone 10mg

https://stromectol.fun/# stromectol generic name

lasix online [url=https://furosemide.guru/#]Buy Lasix No Prescription[/url] lasix furosemide

antibiotic amoxicillin: can i purchase amoxicillin online – amoxicillin generic

http://furosemide.guru/# lasix 40mg

lasix furosemide [url=https://furosemide.guru/#]Buy Lasix No Prescription[/url] lasix medication

prednisone 7.5 mg: price for 15 prednisone – prednisone 10 mg online

order prednisone: over the counter prednisone cream – iv prednisone

[url=http://affittareunamacchinanrbtyp.com]http://affittareunamacchinanrbtyp.com[/url]

Transfers can be ordered not merely to or from the airport, but also for moving in all directions from the city.

https://affittareunamacchinanrbtyp.com

https://stromectol.fun/# buy minocycline 100mg

5 prednisone in mexico [url=https://buyprednisone.store/#]prednisone 1 mg daily[/url] 50 mg prednisone canada pharmacy

https://buyprednisone.store/# prednisone drug costs

prednisone 10mg tablet cost: brand prednisone – prednisone for sale in canada

http://stromectol.fun/# ivermectin 0.5 lotion india

prednisone cream over the counter [url=http://buyprednisone.store/#]6 prednisone[/url] fast shipping prednisone

https://lisinopril.top/# lisinopril 10mg tabs

buy prednisone without a prescription: prednisone 20 – order prednisone from canada

http://lisinopril.top/# lisinopril 5mg tabs

zestril 5 mg: cheapest lisinopril 10 mg – 20 mg lisinopril tablets

http://furosemide.guru/# lasix 100mg

lasix 40mg [url=http://furosemide.guru/#]Over The Counter Lasix[/url] lasix furosemide

furosemide 40mg: lasix furosemide 40 mg – furosemida

https://furosemide.guru/# buy lasix online

furosemide: Buy Furosemide – lasix furosemide 40 mg

https://stromectol.fun/# stromectol over the counter

generic prednisone tablets [url=https://buyprednisone.store/#]how to buy prednisone[/url] iv prednisone

stromectol medication: stromectol coronavirus – ivermectin 3mg price

https://furosemide.guru/# lasix 20 mg

stromectol nz [url=http://stromectol.fun/#]ivermectin 1%cream[/url] ivermectin over the counter

http://stromectol.fun/# ivermectin 3mg tab

lasix: Buy Lasix – lasix 100mg

https://amoxil.cheap/# where to buy amoxicillin over the counter

buy lisinopril 10 mg [url=http://lisinopril.top/#]lisinopril 2.5 cost[/url] buy generic lisinopril

buy furosemide online: Buy Lasix No Prescription – lasix 20 mg

http://lisinopril.top/# price of zestril

https://amoxil.cheap/# order amoxicillin uk

minocycline hydrochloride [url=https://stromectol.fun/#]ivermectin drug[/url] order minocycline 100 mg online

ivermectin medication: ivermectin – ivermectin 1 topical cream

https://buyprednisone.store/# prednisone 50

where can you get amoxicillin: generic amoxil 500 mg – amoxicillin 500 mg

zestoretic generic [url=https://lisinopril.top/#]lisinopril 40mg prescription cost[/url] lisinopril 20 mg tablets

https://furosemide.guru/# lasix for sale

lasix 100mg: Over The Counter Lasix – lasix 100mg

https://stromectol.fun/# ivermectin 15 mg

http://amoxil.cheap/# amoxicillin without a doctors prescription

ivermectin 0.2mg: ivermectin buy nz – ivermectin 200mg

ivermectin buy online: stromectol nz – ivermectin lotion price

http://buyprednisone.store/# 50 mg prednisone canada pharmacy

generic lasix [url=http://furosemide.guru/#]Buy Furosemide[/url] furosemide 40 mg

https://lisinopril.top/# lisinopril pill 40 mg

https://lisinopril.top/# lisinopril 5 mg brand name

lasix side effects [url=https://furosemide.guru/#]Buy Lasix[/url] buy lasix online

lasix for sale: Over The Counter Lasix – buy furosemide online

prescription for amoxicillin: amoxicillin 825 mg – where can you get amoxicillin

https://stromectol.fun/# ivermectin australia

buy amoxicillin [url=https://amoxil.cheap/#]amoxicillin canada price[/url] amoxicillin 1000 mg capsule

lasix generic: Buy Lasix No Prescription – lasix 100 mg tablet

https://indianph.com/# reputable indian online pharmacy

best india pharmacy

indian pharmacies safe buy medicines online in india india pharmacy mail order

https://indianph.com/# indianpharmacy com

india online pharmacy

https://indianph.xyz/# п»їlegitimate online pharmacies india

online pharmacy india [url=https://indianph.xyz/#]top 10 online pharmacy in india[/url] india pharmacy mail order

http://indianph.com/# Online medicine order

indian pharmacy online

http://indianph.xyz/# top 10 online pharmacy in india

best online pharmacy india

https://indianph.xyz/# top online pharmacy india

india pharmacy [url=http://indianph.com/#]best online pharmacy india[/url] top 10 online pharmacy in india

https://indianph.xyz/# online shopping pharmacy india

top online pharmacy india

http://indianph.com/# indian pharmacy

Online medicine order

http://indianph.xyz/# indian pharmacy paypal

indianpharmacy com

indian pharmacies safe indian pharmacies safe indian pharmacy

https://indianph.xyz/# world pharmacy india

cheapest online pharmacy india [url=https://indianph.com/#]top 10 online pharmacy in india[/url] top 10 pharmacies in india

https://indianph.xyz/# mail order pharmacy india

online pharmacy india

Горячее предложение: туры в Турцию

турция отдых [url=http://tez-tour-turkey.ru/]http://tez-tour-turkey.ru/[/url] .

https://indianph.xyz/# world pharmacy india

online pharmacy india

Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you helped me.

https://indianph.xyz/# indian pharmacy online

top online pharmacy india

http://doxycycline.auction/# purchase doxycycline online

doxycycline 50 mg [url=https://doxycycline.auction/#]doxycycline 50 mg[/url] doxycycline 100mg tablets

buy cipro: ciprofloxacin generic price – where can i buy cipro online

http://nolvadex.guru/# tamoxifen menopause

order cytotec online: buy cytotec over the counter – Cytotec 200mcg price

http://nolvadex.guru/# tamoxifen chemo

http://doxycycline.auction/# buy doxycycline without prescription uk

diflucan pill for sale [url=https://diflucan.pro/#]diflucan online canada[/url] diflucan 200 mg capsules

https://cipro.guru/# buy ciprofloxacin over the counter

doxycycline generic: doxycycline 500mg – buy doxycycline without prescription